Aga Khan – vom Assassinen zum Prinzen des British Empire

17.11.2023 GstaadIn den Palästen der Prinzen Aga Khan trafen sich gemäss den Berichten der internationalen Boulevardpresse die Schönen und Reichen des internationalen Jetsets und die Mächtigen der Politik – so auch in ihren Chalets in Gstaad. Schlagzeilen machten insbesondere das ...

In den Palästen der Prinzen Aga Khan trafen sich gemäss den Berichten der internationalen Boulevardpresse die Schönen und Reichen des internationalen Jetsets und die Mächtigen der Politik – so auch in ihren Chalets in Gstaad. Schlagzeilen machten insbesondere das Paar Aly Khan und Hollywood-Filmstar Rita Hayworth in den 1950er-Jahren oder aktueller die Scheidungsaffären um Karim Aga Khan IV. Viel weniger interessant für die Medien waren die Geschichte der Aga Khane und ihre Rolle als geistliches Oberhaupt der schiitischen Ismailiten. Oder das Aga Khan Development Network, das grösste – von Karim Aga Khan gegründete – private humanitäre Hilfsnetzwerk der Welt. Woher stammen diese Fürsten ohne weltliche Macht und Territorium? Wann sind sie in die Schweiz und bis nach Gstaad gekommen?

MARTIN GURTNER-DUPERREX

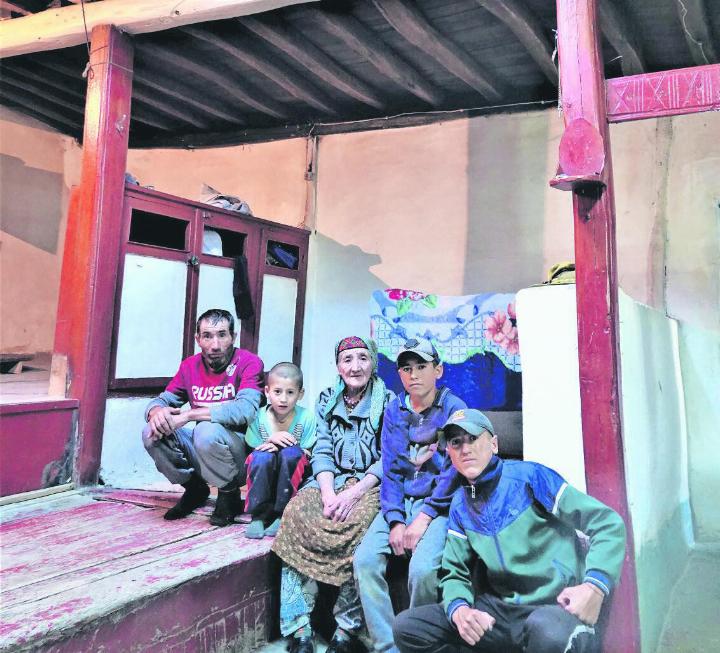

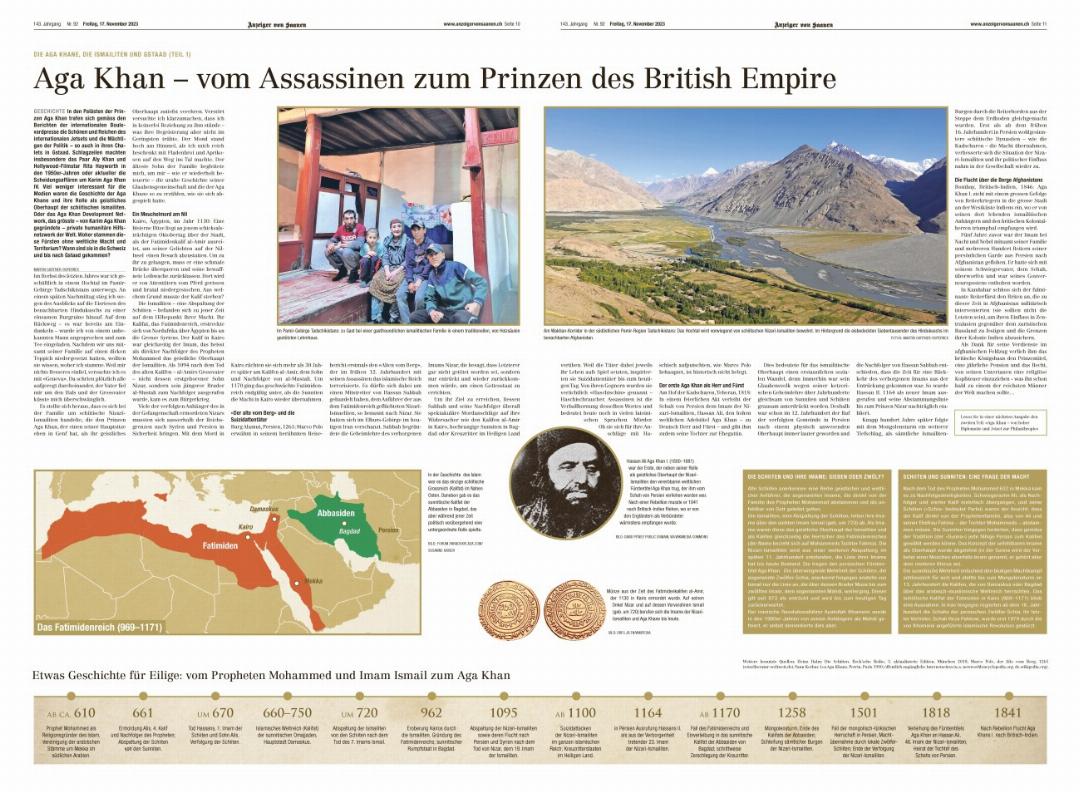

Im Herbst des letzten Jahres war ich geschäftlich in einem Hochtal im Pamir-Gebirge Tadschikistans unterwegs. An einem späten Nachmittag stieg ich wegen des Ausblicks auf die Eisriesen des benachbarten Hindukuschs zu einer einsamen Burgruine hinauf. Auf dem Rückweg – es war bereits am Eindunkeln – wurde ich von einem unbekannten Mann angesprochen und zum Tee eingeladen. Nachdem wir uns mitsamt seiner Familie auf einen dicken Teppich niedergesetzt hatten, wollten sie wissen, woher ich stamme. Weil mir nichts Besseres einfiel, versuchte ich es mit «Geneva». Da schrien plötzlich alle aufgeregt durcheinander, der Vater fiel mir um den Hals und der Grossvater küsste mich überschwänglich.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Familie um schiitische Nizari-Ismailiten handelte, die den Prinzen Aga Khan, der einen seiner Hauptsitze eben in Genf hat, als ihr geistliches Oberhaupt zutiefst verehren. Verstört versuchte ich klarzumachen, dass ich in keinerlei Beziehung zu ihm stünde – was ihre Begeisterung aber nicht im Geringsten trübte. Der Mond stand hoch am Himmel, als ich mich reich beschenkt mit Fladenbrot und Aprikosen auf den Weg ins Tal machte. Der älteste Sohn der Familie begleitete mich, um mir – wie er wiederholt beteuerte – die uralte Geschichte seiner Glaubensgemeinschaft und die der Aga Khane so zu erzählen, wie sie sich abgespielt hatte.

Ein Meuchelmord am Nil

Kairo, Ägypten, im Jahr 1130: Eine bleierne Hitze liegt an jenem schicksalsträchtigen Oktobertag über der Stadt, als der Fatimidenkalif al-Amir ausreitet, um seiner Geliebten auf der Nil-Insel einen Besuch abzustatten. Um zu ihr zu gelangen, muss er eine schmale Brücke überqueren und seine bewaffnete Leibwache zurücklassen. Dort wird er von Attentätern vom Pferd gerissen und brutal niedergestochen. Aus welchem Grund musste der Kalif sterben?

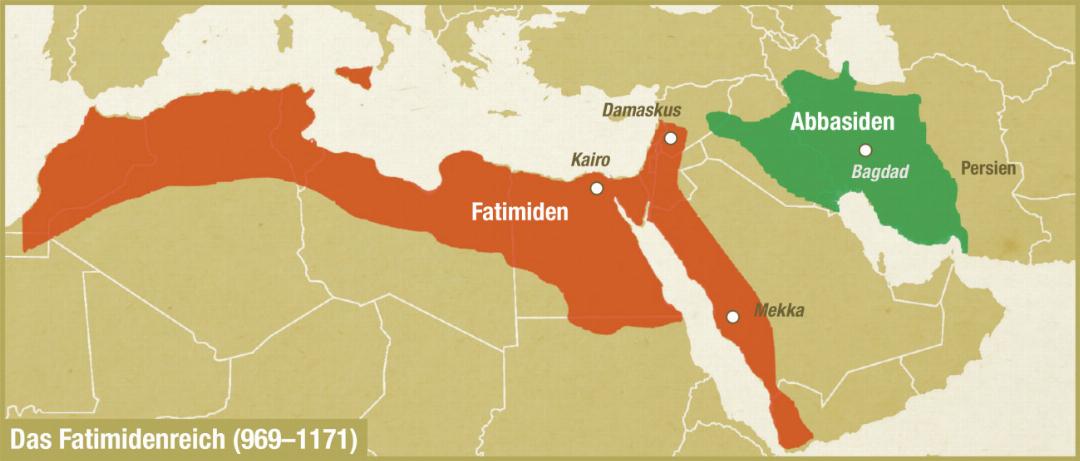

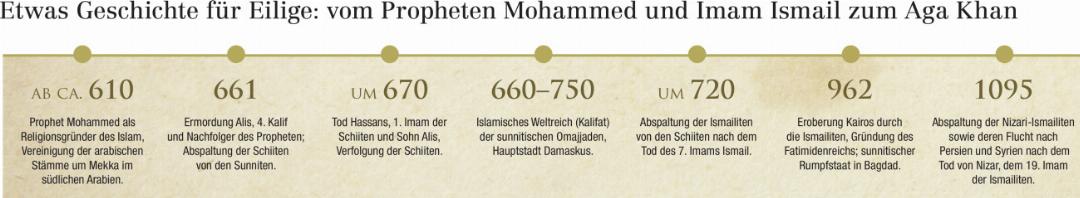

Die Ismailiten – eine Abspaltung der Schiiten – befanden sich zu jener Zeit auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Ihr Kalifat, das Fatimidenreich, erstreckte sich von Nordafrika über Ägypten bis an die Grenze Syriens. Der Kalif in Kairo war gleichzeitig der Imam, das heisst als direkter Nachfolger des Propheten Mohammed das geistliche Oberhaupt der Ismailiten. Als 1094 nach dem Tod des alten Kalifen – al-Amirs Grossvater – nicht dessen erstgeborener Sohn Nizar, sondern sein jüngerer Bruder al-Mustali zum Nachfolger ausgerufen wurde, kam es zum Bürgerkrieg.

Viele der verfolgten Anhänger des in der Gefangenschaft ermordeten Nizars mussten sich ausserhalb der Reichsgrenzen nach Syrien und Persien in Sicherheit bringen. Mit dem Mord in Kairo rächten sie sich mehr als 30 Jahre später am Kalifen al-Amir, dem Sohn und Nachfolger von al-Mustali. Um 1170 ging das geschwächte Fatimidenreich endgültig unter, als die Sunniten die Macht in Kairo wieder übernahmen.

«Der alte vom Berg» und die Suizidattentäter

Burg Alamut, Persien, 1265: Marco Polo erwähnt in seinem berühmten Reisebericht erstmals den «Alten vom Berg», der im frühen 12. Jahrhundert mit seinen Assassinen das islamische Reich terrorisierte. Es dürfte sich dabei um einen Mitstreiter von Hassan Sabbah gehandelt haben, dem Anführer der aus dem Fatimidenreich geflüchteten Nizari-Ismaeliten, so benannt nach Nizar. Sie hatten sich im Elburs-Gebirge im heutigen Iran verschanzt. Sabbah begründete die Geheimlehre des verborgenen Imams Nizar, die besagt, dass Letzterer gar nicht getötet worden sei, sondern nur entrückt und wieder zurückkommen würde, um einen Gottesstaat zu errichten.

Um ihr Ziel zu erreichen, liessen Sabbah und seine Nachfolger überall spektakuläre Mordanschläge auf ihre Widersacher wie den Kalifen al-Amir in Kairo, hochrangige Sunniten in Bagdad oder Kreuzritter im Heiligen Land verüben. Weil die Täter dabei jeweils ihr Leben aufs Spiel setzten, inspirierten sie Suizidattentäter bis zum heutigen Tag. Von ihren Gegnern wurden sie verächtlich «Haschischin» genannt – Haschischraucher. Assassinen ist die Verballhornung desselben Wortes und bedeutet heute noch in vielen lateinischen Sprachen Mörder. Ob sie sich für ihre Anschläge mit Haschisch aufputschten, wie Marco Polo behauptet, ist historisch nicht belegt.

Der erste Aga Khan als Herr und Fürst

Am Hof der Kadscharen, Teheran, 1818: In einem feierlichen Akt verleiht der Schah von Persien dem Imam der Nizari-Ismailiten, Hassan Ali, den hohen weltlichen Adelstitel Aga Khan – zu Deutsch Herr und Fürst – und gibt ihm zudem seine Tochter zur Ehegattin. Dies bedeutete für das ismailitische Oberhaupt einen erstaunlichen sozialen Wandel, denn immerhin war sein Glaubensvolk wegen seiner ketzerischen Geheimlehre über Jahrhunderte gleichsam von Sunniten und Schiiten grausam unterdrückt worden. Deshalb war schon im 12. Jahrhundert der Ruf der verfolgten Gemeinde in Persien nach einem physisch anwesenden Oberhaupt immer lauter geworden und die Nachfolger von Hassan Sabbah entschieden, dass die Zeit für eine Rückkehr des verborgenen Imams aus der Entrückung gekommen war. So wurde Hassan II. 1164 als neuer Imam ausgerufen und seine Abstammungslinie bis zum Prinzen Nizar nachträglich etabliert.

Knapp hundert Jahre später folgte mit dem Mongolensturm ein weiterer Tiefschlag, als sämtliche Ismailiten-Burgen durch die Reiterhorden aus der Steppe dem Erdboden gleichgemacht wurden. Erst als ab dem frühen 16. Jahrhundert in Persien wohlgesinntere schiitische Dynastien – wie die Kadscharen – die Macht übernahmen, verbesserte sich die Situation der Nizari-Ismailiten und ihr politischer Einfluss nahm in der Gesellschaft wieder zu.

Die Flucht über die Berge Afghanistans

Bombay, Britisch-Indien, 1846: Aga Khan I. zieht mit einem grossen Gefolge von Reiterkriegern in die grosse Stadt an der Westküste Indiens ein, wo er von seinen dort lebenden ismailitischen Anhängern und den britischen Kolonialherren triumphal empfangen wird.

Fünf Jahre zuvor war der Imam bei Nacht und Nebel mitsamt seiner Familie und mehreren Hundert Reitern seiner persönlichen Garde aus Persien nach Afghanistan geflohen. Er hatte sich mit seinem Schwiegervater, dem Schah, überworfen und war seines Gouverneurspostens enthoben worden.

In Kandahar schloss sich der fulminante Reiterfürst den Briten an, die zu dieser Zeit in Afghanistan militärisch intervenierten (sie sollten nicht die Letzten sein), um ihren Einfluss in Zentralasien gegenüber dem zaristischen Russland zu festigen und die Grenzen ihrer Kolonie Indien abzusichern.

Als Dank für seine Verdienste im afghanischen Feldzug verlieh ihm das britische Königshaus den Prinzentitel, eine jährliche Pension und das Recht, von seinen Untertanen eine religiöse Kopfsteuer einzuziehen – was ihn schon bald zu einem der reichsten Männer der Welt machen sollte…

DIE SCHIITEN UND IHRE IMAME: SIEBEN ODER ZWÖLF?

Alle Schiiten anerkennen eine Reihe geistlicher und weltlicher Anführer, die sogenannten Imame, die direkt von der Familie des Propheten Mohammed abstammen und als unfehlbar von Gott geleitet gelten.

Die Ismailiten, eine Abspaltung der Schiiten, leiten ihre Imame über den siebten Imam Ismail (geb. um 720) ab. Als Imame waren diese das geistliche Oberhaupt der Ismailiten und als Kalifen gleichzeitig die Herrscher des Fatimidenreiches (der Name bezieht sich auf Mohammeds Tochter Fatima). Die Nizari-Ismailiten sind aus einer weiteren Abspaltung im späten 11. Jahrhundert entstanden, die Linie ihrer Imame hat bis heute Bestand. Sie tragen den persischen Fürstentitel Aga Khan. Die überwiegende Mehrheit der Schiiten, die sogenannte Zwölfer-Schia, anerkennt hingegen anstelle von Ismail nur die Linie an, die über dessen Bruder Musa bis zum zwölften Imam, dem sogenannten Mahdi, weiterging. Dieser gilt seit 873 als entrückt und wird bis zum heutigen Tag zurückerwartet.

Der iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini wurde in den 1980er-Jahren von seinen Anhängern als Mahdi gefeiert, er selbst dementierte dies aber.

SCHIITEN UND SUNNITEN: EINE FRAGE DER MACHT

Nach dem Tod des Propheten Mohammed 632 in Mekka kam es zu Nachfolgestreitigkeiten. Schwiegersohn Ali, als Nachfolger und vierter Kalif mehrfach übergangen, und seine Schiiten («Schia» bedeutet Partei) waren der Ansicht, dass der Kalif direkt von der Prophetenfamilie, also von Ali und seiner Ehefrau Fatima – der Tochter Mohammeds – abstammen müsse. Die Sunniten hingegen forderten, dass gemäss der Tradition (der «Sunna») jede fähige Person zum Kalifen gewählt werden könne. Das Konzept der unfehlbaren Imame als Oberhaupt wurde abgelehnt (in der Sunna wird der Vorbeter einer Moschee ebenfalls Imam genannt, er gehört aber dem niederen Klerus an).

Die sunnitische Mehrheit entschied den blutigen Machtkampf schliesslich für sich und stellte bis zum Mongolensturm im 13. Jahrhundert die Kalifen, die von Damaskus oder Bagdad über das arabisch-muslimische Weltreich herrschten. Das schiitische Kalifat der Fatimiden in Kairo (969–1171) blieb eine Ausnahme. In Iran hingegen regierten ab dem 16. Jahrhundert die Schahs der persischen Zwölfer-Schia. Ihr letzter Vertreter, Schah Reza Pahlewi, wurde erst 1979 durch die von Khomeini angeführte islamische Revolution gestürzt.