Der Turnelsberg in alter Zeit – Beitrag zur Geschichte der Bewirtschaftung unsere Alpen

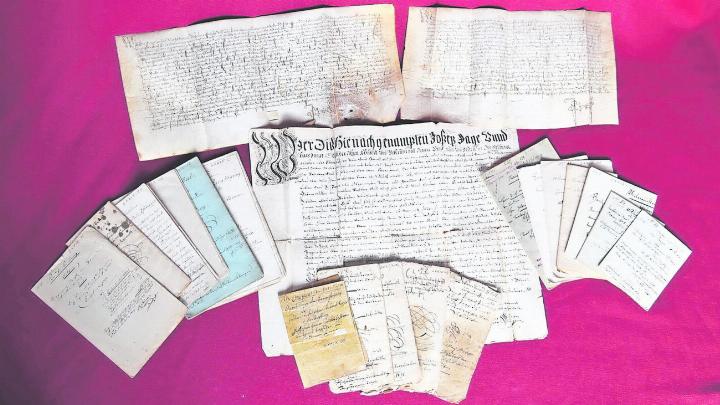

30.12.2022 RegionJakob Zumstein-Matti hat dem Alten Archiv der Gemeinde Saanen einige sehr alte Urkunden vom Turnelsberg geschenkt. Die älteste von ihnen stammt aus dem Jahr 1489. Sie gibt einen guten Einblick in die damaligen Besitzverhältnisse und die Grösse des Berges. Mehr als 20 weitere Dokumente aus dem 16. bis ins frühe 20. Jahrhundert halten Regeln aus der früheren Alpwirtschaft fest oder orientieren über Streitigkeiten, die es manchmal auch auf unseren sonst friedlichen Bergen gab und die bereinigt werden mussten.

Zuerst ein Blick ins Mittelalter

Über die erste Nutzung des Turnels bestehen keine Dokumente oder archäologische Kenntnisse. Es ist gut möglich, dass – wie aus der Stiftungsurkunde von 1115 des Klosters Rougemont hervorgeht – auch hier damals, oder sogar noch in einer früheren Epoche, eine Bergnutzung stattgefunden hat.

Die erste schriftliche Erwähnung von Turnels geht in das Jahr 1312 zurück. Damals gehörte Grund und Boden dem Grundherrn, nämlich dem Grafen von Greyerz, der einzelne Grundstücke als Lehen an die ortsansässige Bevölkerung weitergab. In einem Register wurden alle Steuerposten aufgelistet und dabei jeweils der Name des Grundstückbezügers, die Flächen und Standorte der ausgeliehenen Gründstücke sowie der abzuliefernde Steuerbetrag festgehalten. Dieser inzwischen über 700 Jahre alte Steuerrodel wird im Staatsarchiv in Lausanne aufbewahrt. Er besteht aus einer etwa neun Meter langen Rolle aus Pergament.

Der damals meistens als «Tornel» bezeichnete Turnels wird in diesem Steuerrodel mehr als 20 Mal erwähnt. Beispiel 1: Thomi am Bach bezog vom Grundherrn neben seinem Heimet im Ebnit noch drei Mannsmahd Bergheu im Turnels zu Lehen. Für diese drei Mannsmahd hatte er den Herren von Ayent zwölf Denare an Steuern auszurichten. Unter einem Mannsmahd verstand man die Fläche, die ein Mann an einem Tag – meistens von sehr früh am Morgen bis am Mittag – zu mähen vermochte. Da das Gebiet Turnels – wie auch die Lauenerberge Dungel, Brüschen usw.

– auf Grund und Boden der Herren von Ayent lag, kamen diese Steuern auch diesen Grundherren mit ihrer Burg im Wallis zu. Beispiel 2: Heini Piqui wohnte ebenfalls im Ebnit und hatte vier Mannsmahd, und zwar für den Betrag von sechs Denaren zu versteuern. Es fällt auf, dass seine Steuern offensichtlich viel günstiger waren als diejenigen von Thomi Bach. Beispiel 3: Peter Romang, der ebenfalls im Ebnit wohnte, versteuerte 13 Mannsmahd in Turnels und dazu noch gegen 70 am Dungel in Lauenen. Für beide Mähder zusammen musste er den Herren von Ayent zwei Teile eines kastrierten Schafbocks und zwei Solidos (= 24 Denare oder Pfennige, entspricht etwa dem Wert von zwei Käsen) bezahlen.

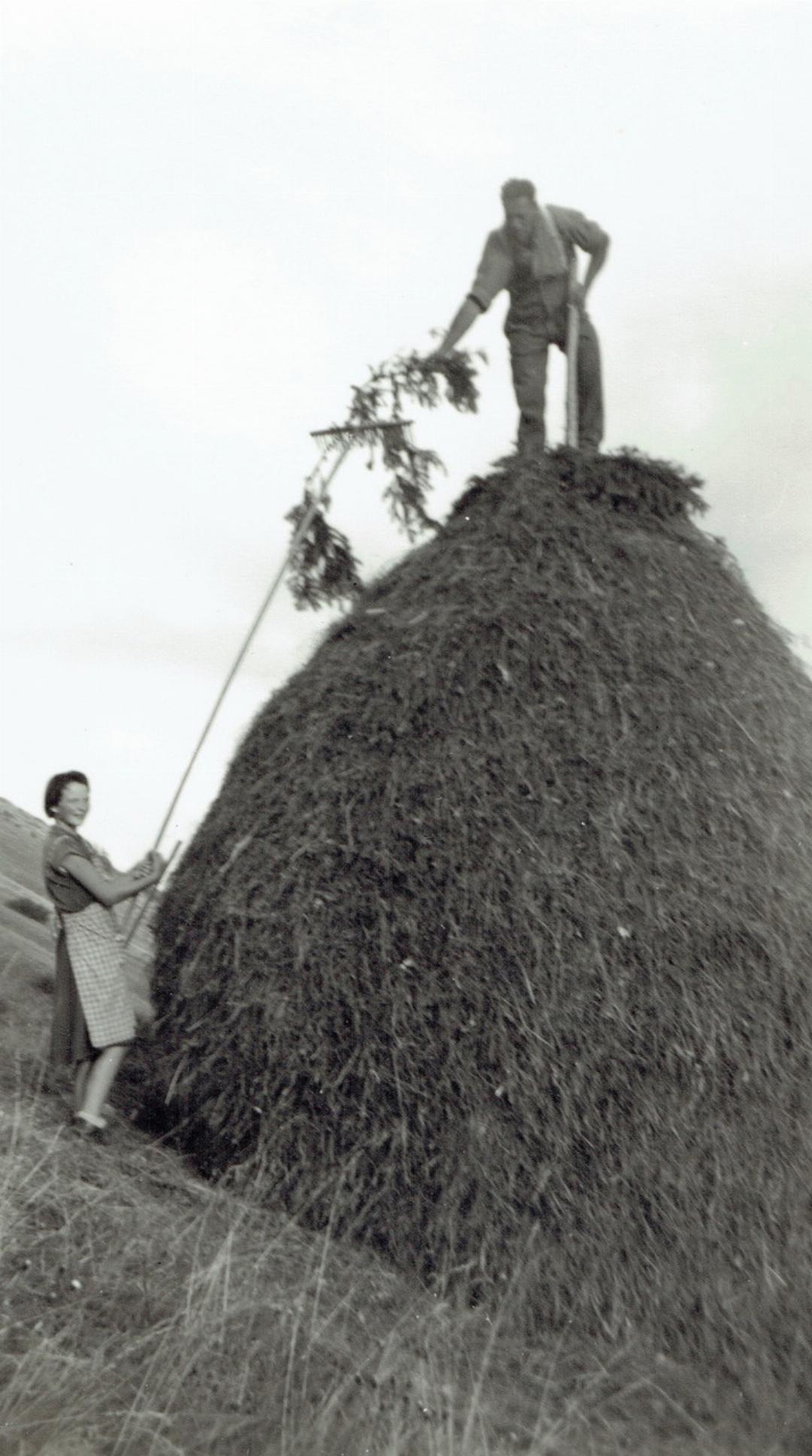

In vielen Steuerposten werden die Heumähder auf Turnels und einem anderen Berg zusammen angegeben, wie etwa 33 Mannsmahd auf Turnels und Dungel, 18 Mannsmahd auf Turnels und dem Remusberg, 40 Mannsmahd auf Turnels und dem Willesberg/Wilhelmsberg (beide wohl im Gebiet Brüschen-Halten-Lauenenhorn). Wenn wir nun alle diese Mannsmahd zusammenzählen, so kommen wir auf über 400! Wie viel davon allein auf Turnels entfallen, können wir nicht berechnen, es muss sich aber um eine beträchtliche Fläche gehandelt haben. Das Bergheu wurde wohl schon damals wie bis in die neueste Zeit zusammengetragen und auf Tristen – kegelförmige Heuhaufen um Tristbäume (Stangen) – aufgehäuft. Mit Schlitten oder mit Fuhrburden – mit Seilen zusammengebundenes Heu – musste es im Winter ins Tal hinuntergebracht werden, oft eine gefährliche Arbeit, die viel Geschicklichkeit und Erfahrung voraussetzte. Allgemein stellen wir fest, dass damals das Bergheuen auf unseren Bergen, wie etwa auch auf der Oldenalp oder dem Walig, intensiv betrieben wurde und das Bergheu einen wesentlichen Bestandteil der Winterfütterung bildete. Leider erfahren wir aus dem Steuerrodel nicht, ob und in welchem Umfang damals Vieh auf Turnels gesömmert wurde. Erste schriftliche Hinweise hierzu erhalten wir erst in späteren Dokumenten.

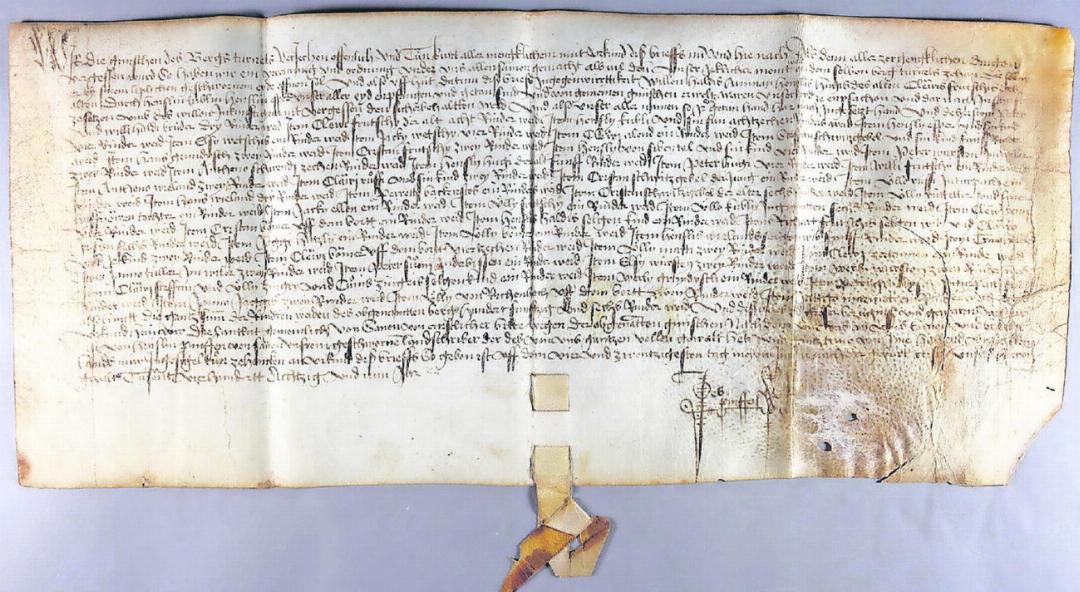

Bergordnung von 1489

Es ist schon erstaunlich und auch erfreulich, dass sich diese über 500 Jahre alte Bergordnung bis in die Gegenwart erhalten hat. Die sorgfältige Aufbewahrung durch die Berggenossenschaft und die privaten Besitzer war jedoch auch nötig, denn es gab keine Ämter wie etwa ein Grundbuchamt, die das Original oder eine Kopie davon aufbewahrten.

Mit einer Einleitung wird die Errichtung dieser öffentlichen Urkunde begründet: «Da alle vergänglichen Dinge vergessen werden, haben wir eine Ordnung unter uns gemacht, als wieviel denn unser jeglicher meint Weid an demselben Berg Turnels zu haben.» In Gegenwart von ehrenhaften Männern musste dann jeder Gmische (Genossenschafter, Mitbesitzer) «by sinem liplichen geschworenen Eyde» seine Anzahl Rindersweid eröffnen. Insgesamt ergaben sich für den ganzen Turnelsberg 47 Eigentümer/innen mit 156 Rindersweid (Kuhrechten). Im Normalfall hätten also etwa 156 Kühe – eine sehr grosse Zahl! – gesömmert werden können. Allerdings müssen wir hier einflechten, dass wir einerseits nicht genau wissen, welche Weiden damals vor über 500 Jahren zum Turnels gehörten und andererseits fehlen uns auch nähere Angaben über das gesömmerte Vieh. Wir werden noch sehen, dass Turnels früher vorallem ein Stierenberg war, aber auch als Schafberg genutzt wurde. Der Vergleich mit Rindersweid im heutigen Sinne ist daher wohl problematisch.

Fast zwei Drittel der Gmischen besassen bloss ein oder zwei Rindersweid. Dem grössten Besitzer, Hensly Kübli und seinem Sohn, gehörten 18 Rindersweid. Die Urkunde wurde durch Landschreiber Henslin Pinffen verfasst und mit dem Kleinen Siegel der Landschaft Saanen (inzwischen abgefallen) öffentlich beglaubigt.

1312 waren es noch 24 Eigentümer/ innen und 1324 deren 30. Über die Zeit bis zur ersten Bergordnung von 1489 haben wir leider keine Dokumente, die uns die Entwicklung der Bergnutzung aufzeigen. Allgemein wissen wir aber, dass schon im 14. Jahrhundert Bergheuflächen in Weide umgewandelt wurden und die Viehzucht den Ackerbau zunehmend verdrängte.

Gleichzeitig wie die Schaffung der Bergordnung musste 1489 auch ein Marchstreit zwischen den Turnelsgmischen und Hensly Kübli in der Bissen geschlichtet und urkundlich durch Landschreiber Johannes Pinffen mit dem kleinen Landschaftssiegel verurkundet werden. Schon «lange Zyt» hatten sich die Parteien «in Stössen zweynnet» (in Streitigkeiten enzweit). Streitpunkt war die Marche zwischen Turnels und der Weide «genempt die Steina» des Hensly Kübli. «In guter Liebe und Früntschafft» wurde nun eine Einigung getroffen, die Marche im Gelände genau festgelegt und in der Urkunde schriftlich verankert. Wir verzichten hier auf eine nähere Wiedergabe der Marchbeschreibung, die heute nach über 500 Jahren kaum noch korrekt rekonstruiert werden könnte und erwähnen lediglich, dass die Marche «ussen an die schwarze Wandfluh, so oben von dem Wassergrat har abgaht» vorbeiführte. Der Streit konnte offenbar für alle Zeit beigelegt werden, jedenfalls hören wir später nichts mehr von diesem Fall. Ob heute über eine Weide namens «Steina» noch derart gestritten würde? Wir sehen daraus – wie auch aus anderen ähnlichen Fällen –, wie damals auch kleinere und vielleicht auch weniger ertragreiche Weideflächen für die Bergnutzung noch wertvoll waren.

1613 Holz vom Bachberg für den Stierenberg Turnels

Da der Turnelsberg über der Waldgrenze liegt, fehlte eigener Wald zur Beschaffung von Bau- und Brennholz. Die Turnelsgmischen nahmen deshalb Verhandlungen mit den Gebrüdern Joseph und Hans Jaggi auf, die die Eigentümer des angrenzenden und tiefer liegenden Bachbergs vertraten. Die «Jaggina» erlaubten den Turnelsgmischen im Bachberg Holz zu behändigen, so oft und so viel sie brauchten, um die Hütten zu erhalten, sei es auf dem Obere oder Undere Turnels. Auch wurde ihnen gestattet, etwas Brennholz zu nehmen. Doch dies alles ausdrücklich nur solange, als der Turnels lediglich als Stierenberg genutzt würde. Sollte Bauholz für den Ersatz baufälliger Hütten notwendig sein, so solle es so fortgeführt werden, dass dem Bachberg kein Schaden entstünde. Beide Parteien versprachen an Eidesstatt, das Vereinbarte einzuhalten und liessen an die Urkunde das Kleine Siegel der Landschaft Saanen «anhenken» und öffentlich verurkunden. Wir wollen hier einflechten, dass auf Stierenbergen viel weniger Holz gebraucht wurde als bei Küh- und Geissbergen, bei denen für die Milchverarbeitung über dem Feuer ein beträchtlicher Brennholzbedarf bestand. Zu den Stieren- und Kühbergen schrieb J.R. Duliker, der in Lauenen fast 20 Jahre lang als Pfarrer wirkte und sich eingehend mit der Alpwirtschaft im Saanenland befasste, 1771: «Im Saanenland ist es geschehen, dass aus Stierenbergen Kühberge, und aus Kühbergen Stierenberge geworden sind. Überhaupt hängt die Bestimmung einer Alp grösstenteils von der Menge oder dem Mangel des Holzes ab, das zur Nutzung gewidmet werden kann. So ist der hohe Dungel in Lauenen (Stierendungel) – eine zu allen Zeiten mit dem schönsten Gras reichlich versehene Alp – darum ein Stierenberg, weil es nicht möglich wäre, genug Holz zum Käsen dahin zu bringen, und hingegen der ebenso hohe Rizliberg in der Lenk ein Kühberg, weil es da noch möglich ist, obwohl es mit saurem Schweiss von dem untersten Teil des Berges zu den Hütten muss getragen werden.»

Im Verlaufe der Zeit wurde die Bewirtschaftung auf dem Tunelsberg sukzessive verändert: Es wurden nun jedes Jahr auch «20 oder 30 Geissen und drei oder vier mälchen Kühe» gesömmert. Durch diese Änderung verlor der Turnels den Charakter des Stierenbergs, worauf die Bachberggmischen das Holzentnahmerecht von 1613 aufhoben bzw. sogar ein generelles Verbot für die weiteren Holzbezüge erliessen. 1675 erhoben die Turnelsbesitzer Klage gegen dieses Verbot und es kam zu einer Gerichtsverhandlung im Grossen Landhaus in Saanen. Den Vorsitz führte Kastlan Anthoni Haldi. Das Gericht hob mit seinem Entscheid zwar das Verbot auf, nicht aber das Recht von 1613, allerdings blieben auch die damals auferlegten Bedingungen bestehen. Die Turnelsgmischen meldeten gegen diesen Entscheid ihre Beschwerde an. Ob es dann so weit kam, wissen wir nicht. Da sich keine weiteren Akten dazu finden, nehmen wir an, dass auf dem Verhandlungsweg eine gewisse Lösung gefunden werden konnte.

1699 lief übrigens der Stierenrodel aus und anlässlich der Bergrechnung (Versammlung der Gmischen) wurde beschlossen, dass – anstelle eines neuen Rodels – der bisherige noch für einen weiteren Umgang von vier Jahren zu verwenden sei. Danach sollten die Gmischen die Beilen (Holzstäbchen mit eingekerbter Anzahl Rindersweid eines Gmischen) wieder zusammenlegen und neu zulosen. Offenbar wurde die Weide den Gmischen per Los zugeteilt und danach die zugelosten Weideanteile in einem bestimmten Rhythmus – vielleicht jährlich – jeweils weitergeben. Mit diesem Wechselprinzip sollte wohl eine möglichst gerechte Weideverteilung erreicht werden, wie das noch etwa mit den Wechselmähdern im Rohr in der Lauenen bis in die jüngste Zeit gehandhabt wurde.

Noch 1861 schrieb Notar Romang in seinem Gutachten zum Holzproblem: «Das Herschaffen des Brennholzes ist für den Berghirten sehr mühsam; auf den Turnelsbergen ist dessen sehr wenig zu erhalten – allfällig etwas an Droseln (Erlen). Das Beholzungsrecht im Bachberg in dem sogenannten Jaggenenberglein ist sorgfältig zu wahren und zu schonen. Das Holz muss sehr weit von aussenherein durch steile Bergabhänge getragen werden.»

1908 kam es dann zu einer Lösung des alten Holzproblems. Es wurde eine Übereinkunft zwischen den Besitzern des Turnelsbergs und des Bachbergs getroffen. Das alte Holzentnahmerecht wurde aufgehoben und die Bachbergbesitzer traten ein angrenzendes Stück Wald und Weide an Turnels ab.

Wir wollen hier noch ergänzen, dass der Turnels in den älteren Urkunden als Stierenberg bezeichnet und wohl hauptsächlich auch als solcher genutzt wurde. Aus den Dokumenten geht jedoch nicht hervor, inwiefern später neben den Stieren noch anderes Vieh – etwa Galtvieh oder einige wenige Geissen – gesömmert wurde. Sicher ist aber, dass auch einige Schafe gehalten wurden, so etwa von Peter Reuteler, dem 1719 für seine Arbeit am unteren Turnelstafel als Entschädigung die Haltung von zusätzlich vier Schafen bewilligt wurde. Und noch 1878 verkaufte Franz Hefti zwei inzwischen verlotterte Schafhütten auf dem Obere Turnels, die er noch selbst gebaut hatte. Schliesslich weist auch der Ortsname «Rossboden» auf die spätere Sömmerung von Pferden hin.

1691 Strenge Regelung zum Bergwerk

Das jährliche Bergwerk musste jedes Jahr vor der Bergzeit durch die Gmischen ausgeführt werden. Dazu gehörten Unterhaltsarbeiten an Wegen und Gebäuden, Weidemauern erstellen und reparieren, Weideverbesserungen durch Wegräumen von Steinen mit Schlitten oder von Hand, «Tröijen» (Viehweglein an Hängen) öffnen oder nachbessern, Lawinenschutzmauern erstellen oder verbessern und anderes mehr. Laut Beschluss von 1691 wurde der Termin für diese Arbeit jeweils durch den Landammann (Stellvertreter des Kastlans) in der Kirche Saanen verkündet und alle Gmischen mussten sich am gemeinsamen Bergwerk beteiligen.

Wer sein Werk nicht tun konnte, dem sollten die Vögte eine Ersatzentschädigung «abfordern und höischen». Sollten diese Säumigen nicht rechtzeitig bezahlen, so waren die Vögte berechtigt, den Werklohn und alle anderen «aufgeloffenen» Kosten zu schätzen und «zuzufahren», bis «sie vollkommenlich und zum Vergnügen mit Bargeld bezahlt und vergolten waren». Offenbar haben sich einige Gmischen jeweils nicht am Bergwerk beteiligt und auch die fällige Ersatzzahlung hinausgezögert oder sogar verweigert, weshalb die Vögte nun die Kompetenz zur konsequenten Durchsetzung erhielten.

1848 Die obere Berghütte muss neu gebaut werden

Im Oktober 1848 meldeten die Bergvögte, dass die obere Berghütte – von der noch die Jahrzahl 1635 erhalten blieb – einer bedeutenden Ausbesserung bedürfe. Sie wurden von den Bergbesitzern beauftragt, das nötige Holz ohne weitere Einfrage bei den Gmischen rüsten zu lassen und danach den Transport des Holzes und die Reparatur der Hütte zu verdingen (in Auftrag zu geben, Bauverding = Bauauftrag). In der Folge wurden ein Plan und ein Kostenvoranschlag erstellt, wobei der Plan nicht mehr vorhanden ist. Der Baubeschrieb ist jedoch auch ohne Plan klar und verständlich. Er lautete auf ein neues Stafel, um dem Vieh vor Hitze und Sturm einen Schirmort und dem Hirten eine Wohnung zu erbauen. Er gab folgende Masse vor: 1. Länge × Breite = 62 × 32 Fuss = 18,60 × 9,60 m (1 Fuss = 30 cm). In der vorderen unteren Ecke soll eine Stube 10 Fuss lang und 10 Fuss breit mit zwei Fenstern und einer Tür in die Küche gemacht werden. Die Küche hinter der Stube soll 10 Fuss breit und 12 Fuss lang sein, «mit Feuerwerk und Ofen in die Stube» – wie auch einer Tür in den unteren Stall und einer Treppe in den oberen Stall. 2. Es sollen zwei Ställe gemacht werden. Der untere von der Stube hinweg soll 41 Fuss lang sein und auf beiden Seiten 5 ½ Fuss lange Kuhbett (Liegefläche) haben, dazwischen ein 2 Fuss breiter Schorgraben. 3. Der obere Stall soll 62 Fuss halten usw. Dieses «Gemach» soll von Mauer ohne Pflaster (Trockenmauer) gebaut werden, bis an die Dachröst (Dachgerüste), und von da hinweg aus Holz und Täfer, und ein Schwardach darauf (mit Steinen beschwertes Schindeldach). Es folgt nun eine detaillierte Kostenzusammstellung: Berechnet wurden der Transport und die Verarbeitung des Holzes sowie auch der Aufbau des Stafels. Nicht eingerechnet wurde aber der Holzwert ab Stock, da das Holz nun aus dem eigenen Wald im Jaggenenberglein (Bachberg) geschlagen werden konnte. Wir beschränken uns hier auf einige ausgewählte Kostenposten: Wandholz für die Stube: 56 £ (alte Franken), 24 Rafen, 42 Fuss lang: 100 £, Schorgraben: 66 £, Dach ungefähr 6000 Schindeln mit Herstellung und Transport: 72 £, Schmiedearbeiten: 30 £, zwei Fenster: 6 £. Alle Mauern ohne Pflaster wurden auf 250 £ berechnet und diejenigen mit Pflaster für den Feuerherd und den Ofen auf 20 £. Die so veranschlagten Gesamtkosten betrugen knapp 1000 £. Da noch nicht klar war, ob beim Fundamentgraben Sprengarbeiten nötig würden, wurden allfällige entsprechende Arbeiten vorbehalten. Ob die tatsächlichen Baukosten im Rahmen des Kostenvoranschlages ausfielen, ist nicht bekannt. Es ist jeweils schwierig, alte Geldbeträge in ihren Gegenwartswert umzurechnen. Die hier berechneten Baukosten des Stafels einschliesslich der Ställe entsprachen damals etwa denjenigen eines kleineren Wohnhauses im Talgebiet.

1856 Streit wegen Ritzheu

Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem Polizeimanual der Polizeibehörde Saanens. Es zeigt, wie intensiv damals auf Turnels Bergheu gemacht und wie hoch noch sein Wert geschätzt wurde. Kläger waren die Eigentümer des Turnelsberges, die den beiden Angeklagten Johann Hutzli und Friedrich Würsten am Gstaad vorwarfen, einen Feldfrevel durch unerlaubtes Futtersammeln auf Turnels begangen zu haben. Der Streitwert betrug Fr. 10.–. Dabei ging es um etwas Ritzheu – Bergheu an einem steilen Grasband –, welches die beiden Angeklagten nach dem Kühscheid auf Turnels gesammelt hatten. Sie gaben an, sie hätten mit Turnelshirt Christian Baumer gesprochen, der ihnen gesagt habe, es sei ihm gleich, wenn sie am fraglichen Ort etwas Ritzheu nehmen würden, das vom Vieh ohnehin nicht gefressen wurde. Deswegen würde wohl niemand etwas sagen. Doch es kam anders. Die Turnelseigentümer machten vor dem Richter geltend, dass Baumer «als blosser Hirt» nicht das Recht hatte, eine Erlaubnis zu erteilen. Der Richter sprach in seinem Urteil Hutzli, Würsten und Baumer zwar von Schuld und Strafe frei. Sie mussten aber den Turnelseigentümern für das Ritzheu eine Entschädigung von Fr. 11.09 ausrichten, die Anzeigekosten inbegriffen. Die Verfahrenskosten wurden insgesamt auf Fr. 7.78 bestimmt. Sie wurden sofort bar bezahlt.

Offenbar kam es manchmal auch zu unerlaubtem «Besuch» von fremdem Vieh. Im gleichen Jahr 1856 liessen deshalb die Turnelsbesitzer ein Verbot durch den Gerichtspräsidenten Bach publizieren. Jedes inskünftige widerrechtliche Ätzen durch Viehware dritter Personen wurde nun bei einer Busse von Fr. 5.80 bis Fr. 72.46 für jeden Übertretungsfall verboten. Zwei Drittel der Busse fielen dem Staat zu und ein Drittel dem jeweiligen Verleider (Anzeiger).

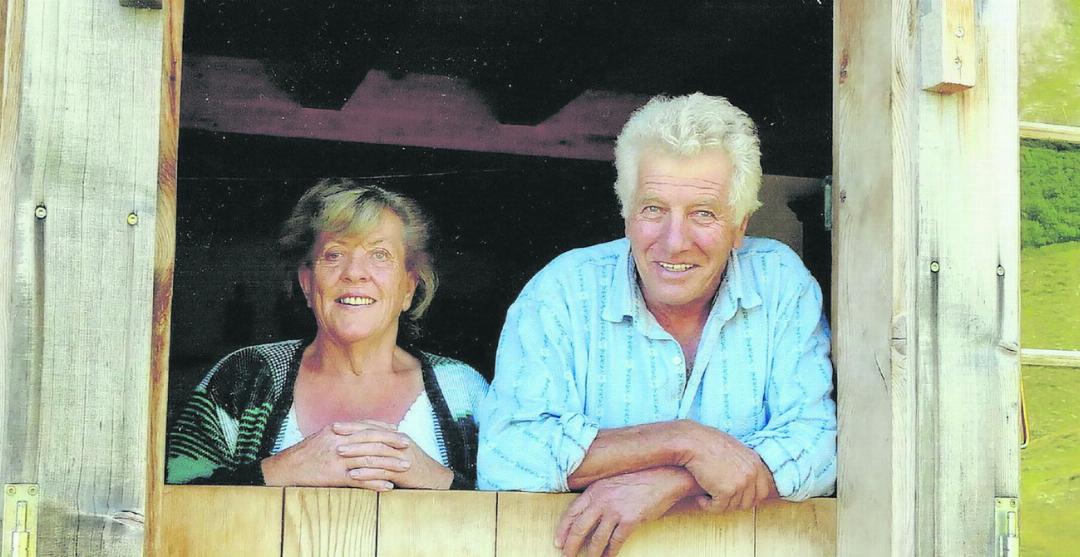

BENZ HAUSWIRTH

Die meisten Dokumente wurden von Benz Hauswirth und Brigitte Leuenberger in die neue Schrift transkribiert.