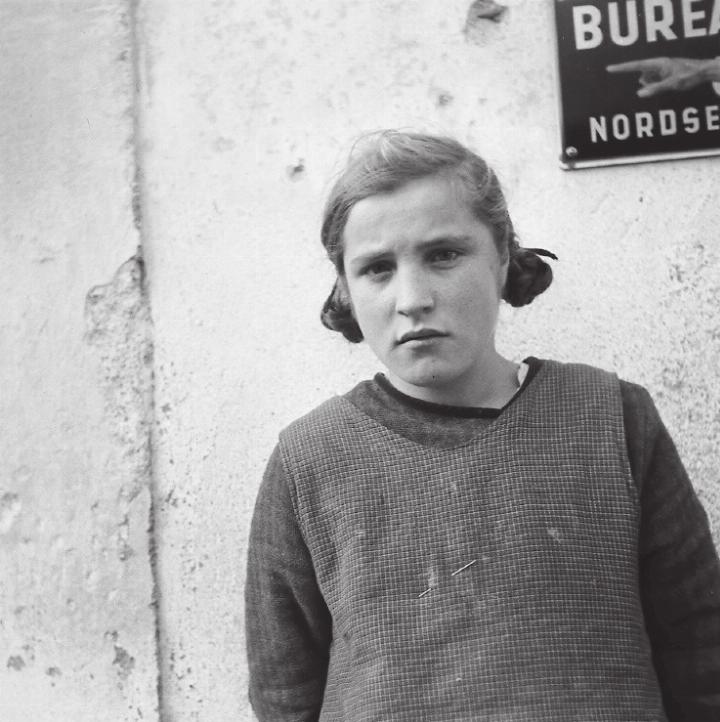

Ein Berner «Zeichen der Erinnerung» – über ein schwieriges Kapitel der Schweizer Geschichte

28.04.2023 KircheEs ist ein schwieriges Kapitel der jüngeren Schweizer Geschichte: Bis in die 1970er-Jahre wurden fürsorgerische Zwangsmassnahmen gegen Menschen verfügt, Mädchen und Buben wurden als «Verdingkinder» fremdplatziert. Der Kanton Bern erinnert jetzt an diese Praxis: Das ...