Ein «Ryter» eilt zu Hilfe

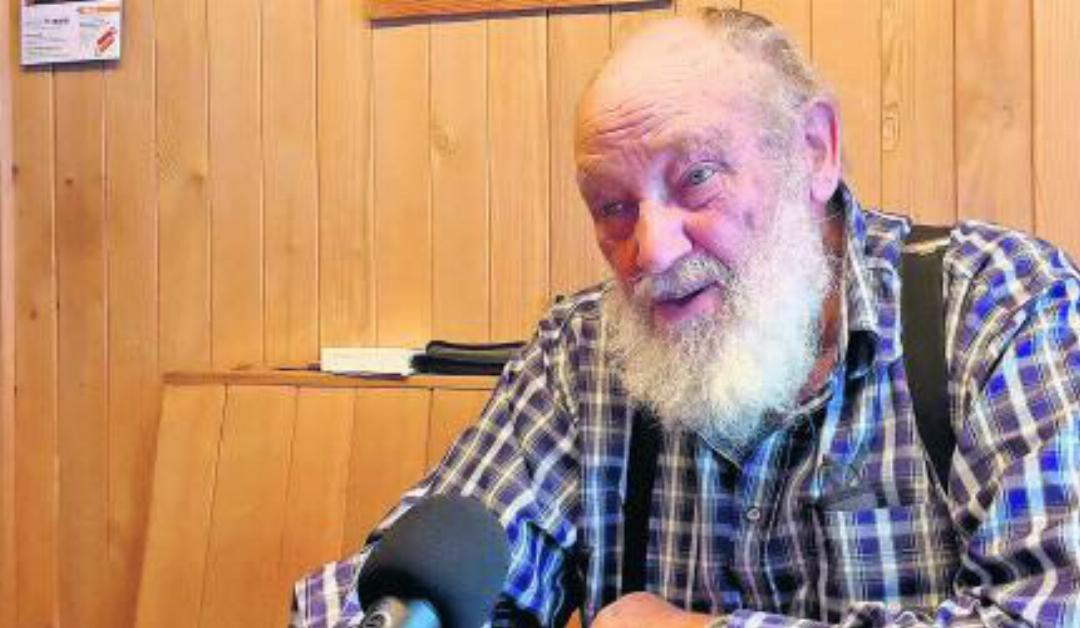

10.02.2023 GstaadGottfried Ryter ist einer der wenigen Menschen, der sich freut, wenn Probleme auftauchen. Nichts ist ihm lieber, als sich die Hände schmutzig zu machen und herumzutüfteln, bis er eine Lösung auf dem Tisch hat. Ein Kennenlernen eines Mannes, den man so schnell nicht von seiner Werkbank trennen kann.

JOCELYNE PAGE

Hände. Grosse kräftige Hände. Gezeichnet vom Leben, gezeichnet vom handwerklichen und fleissigen Arbeiten. Sie gehören zu Gottfried Ryter. Gemeinsam haben sie vieles erlebt, gestaltet, erschaffen. Und sie gehören zu seiner Art und Weise, sich auszudrücken, um Dinge zu erklären. Er schiebt mit der Hand die Tasse auf die Seite, auf der leergewordenen Fläche des Küchentisches zeichnet er mit dem Zeigefinger eine liegende Acht. «Jedes System funktioniert, weil ihm ein Kreislauf zugrunde liegt», erklärt er. Diese Erkenntnis habe ihm im Leben viele Aha-Momente verschafft. Doch er habe die Weisheit nicht mit Löffeln gegessen. Die Schule war nicht sein Ding, denn er war eher der Praktiker. «Die Lehrer haben sich an mir die Zähne ausgebissen», erinnert sich Ryter und muss dabei lachen. «Aber ich bin trotzdem durchs Leben gekommen.»

Der «Logischdenker»

Gottfried Ryter, der damals wie heute in der Gruben wohnt, beendete auch dort die obligatorische Schule. Obwohl er keine mehrjährige Berufslehre absolviert hat, verfügt er über ein vielfältiges handwerkliches Geschick – oder gerade deshalb. Sein Interessenfeld ist unendlich, sein Wissensdurst daher auch gross. So arbeitete er in der Holz- und Baubranche als Handlanger, als Mobilsager, übernahm 1985 den Landwirtschaftsbetrieb seines Vaters und ging mit Frau Beatrice und den Kindern 31 Jahre auf die Alp Plani. Wo ein Mann gebraucht wurde, war er zur Stelle. «Ich habe alle bei der Arbeit immer genaustens beobachtet, wie sie etwas produzierten oder reparierten. Auf diese Weise habe ich vieles gelernt und konnte es oftmals auch umsetzen, denn ich bin ein ‹Logischdenker›», erzählt Ryter. Ein rotes Tuch gibt es allerdings in seinem Leben. «Dinge mit Strom, da fasse ich nichts an. Uh nein, darunter kann ich mir nichts vorstellen. Zudem kann man Stromsachen nicht gut in die Hand nehmen, das kommt nicht gut heraus», sagt er kopfschüttelnd und grinst.

Die Gene, mit eigenen Händen etwas herzustellen und zu entwickeln, hat er von seinem Vater und seinem Onkel geerbt – der eine ein Landwirt, der andere ein gelernter Wagner und Wildhüter. «Sie waren meine grossen Vorbilder.» Seine Augen werden gross, wenn Ryter über sie spricht. «Der Onkel hat wahnsinnig viel gewusst. Ich konnte ihm stundenlang zuhören. Ich habe enorm viel von ihm gelernt.» Das wissbegierige und interessierte Wesen habe er wohl von ihm übernommen.

Sein eigenes Haus «bauen»

Er läuft durch sein altehrwürdiges Haus und klopft mit den Fingern auf verschiedene Möbelstücke: ein Buffet aus Arvenholz, ein Schreibtisch, ein Wandregal. Jedes Einzelstück trägt eine Verzierung, sei es durch Schnitzereien oder eingelegte Motive. «Habe ich alles von Hand gemacht», erzählt er. Das Grundwissen habe er sich in sechs Schreinerkursen angeeignet. Er kehrt zurück zum Küchentisch und als sich sein Gegenüber wieder hinsetzen will, wirft er ein: «Ah! Und der Stuhl, auf dem Sie sitzen, hat mein Vater gemacht und ich habe die Lehne angefertigt. Es war sozusagen mein erstes Möbelstück.» In einer geschwungenen Schrift steht «1957» geschrieben – das Baujahr.

Als er sein heutiges Wohnhaus übernommen habe, sei es in einem eher schlechten Zustand gewesen. Er habe es deshalb Schritt für Schritt renoviert, alles in Eigenregie. Boden verlegen, Badezimmer restaurieren, Heizung installieren: Er baute für sich und seine Frau Beatrice und die drei Kinder ein Zuhause.

Sein Blick schweift weiter durch den Raum, hinter die Stuhllehne zur Heizung. «Diesen Heizungsradiator habe ich aus Alteisen zusammengebaut. Ich sehe das Material vor mir stehen und in meinem Kopf fange ich an, alles zu kombinieren. Wie schon gesagt: Ich sehe die Kreisläufe, damit etwas funktioniert.» Er schmunzelt und fügt an: «Ich muss zugeben, nicht immer sehe ich die Lösung. Ich habe schon vieles zusammengebaut und ausprobiert, was am Ende gar nicht zu gebrauchen war.» Der Versuche, etwas herzustellen, ist er aber nie überdrüssig geworden.

Bis heute hat er bei seinem ehemaligen Landwirtschaftsbetrieb eine Werkstatt, in der er schlüsselt und entwickelt. «Mängsmal» komme er mit schwarzen Händen nach Hause. «Ich bin immer etwas am Ausprobieren. Es ist eine Leidenschaft.» Seine Frau Beatrice schaut ihn an. «Wenn er einst nichts mehr zu tun haben sollte, ist etwas nicht gut», kommentiert sie den Tatendrang und Entwicklergeist ihres Mannes. Sie schauen sich an und fangen an zu lachen.

Bestehendes weiterentwickeln

Aber solange es Probleme gibt, für die es Lösungen braucht, ist Gottfried Ryter zur Stelle. So auf dem Sömmerungsbetrieb, als er während seinen 31 Jahren auf der Alp Plani mit seiner Familie dem täglichen Problem begegnet ist: Die am Abend gemolkene Milch bleibt nicht kühl genug. Gemeinsam mit Michael Perreten und dem lokalen Gewerbe entwickelten sie den Milchkühler Plani (mehr dazu lesen Sie im Artikel «Wandel in der Alpkäserei dank geschickter Tüftelei»).

Ebenfalls für die Landwirtschaft entwickelte Ryter ein Gelenk, welches den Viehhüter und die Viehbarriere verbindet. «Das Gelenk gibt es schon heute, einfach aus Plastik und genau das ist das Problem: die Materialwahl. Es wird schnell spröde und zerbricht, der Materialverschleiss ist enorm», erläutert Ryter. Deshalb hat er das Gelenk aus Chromstahl und einem Elastik nachgebaut. Der Stahl ist wetterfest, das Elastik gehört gemäss Ryter zum Inventar jedes Landwirtschaftsbetriebs und ist schnell ersetzt, sollte der Gummi an Spannkraft verlieren. Damit der Strom allerdings nicht in den Boden geleitet wird, hat er kleine Kunststoffknöpfe integriert, die wenig Abnützung erfahren. «Das Produkt ist nun langlebiger und damit nachhaltiger», erklärt Ryter. Bereits 300 Stück hat er für die Landi Simmental-Saanenland von Hand hergestellt. Doch sein eigentlicher «Spleen» – wie er es nennt – ist das Mechanische. Maschinen, die von etwas angetrieben werden. «Wir hatten einen Motormäher, der eigentlich gut funktionierte. Aber ich konnte nicht anders: Vom fünften bis zum siebten Schuljahr habe ich diese Maschine auseinander und wieder zusammengebaut, unzählige Male. Mein Vater hatte weniger Freude», besinnt er sich zurück, es kugelt ihn vor Lachen. «Aber dabei habe ich enorm viel gelernt!» Auch eine mobile Gattersäge – eine sogenannte Einzelgattersäge, die er 1964 komplett eigenhändig erstellte – konnte den Händen von Ryter nicht entfliehen. Vor rund acht Jahren hat er zusätzlich eine Entrindungsmaschine für Holzstämme selbst zusammengebaut. Beide sind selbstfahrend, denn sie sind jeweils auf einer Achse mit Rädern befestigt. Hinzu kommt ein kleiner Kran und er ist bereit, um als Mobilsäger im Saanenland sein Werk zu vollbringen. Ein berufliches Hobby, dem er seit 30 Jahren nachgeht, stets mit seinem Sohn André.

Nicht jede Maschine ist allerdings sein Freund, schon gar nicht sein Smartphone. Auf der Suche nach dem Foto eines Chalets in Schönried, für welches er das komplette Holz gesagt hat, drückt er fluchend auf dem Handy herum. «Es macht nicht das, was ich will! Und was mich noch mehr ärgert: Es ist nagelneu!» In dem Moment erscheint das Bild auf dem Bildschirm – der Ärger ist schnell verraucht.

Keine Patente eingelöst

Hat er jemals ein Patent angemeldet, um seine Erfindungen zu schützen? «Was, ein Patent?», kommt wie aus einer Kanone geschossen. «Nein, nein! Das kostet Tausende von Franken.» Zudem habe er das Rad nie neu erfunden. «Ich habe stets bestehende Sachen in die Hände genommen und sie so umfunktioniert oder weiterentwickelt, damit sie einem anderen Zweck dienen.» Und eines sei ihm sein Leben lang immer am wichtigsten gewesen: Fairness. «Ich habe für meine Arbeiten nie viel Geld verlangt. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen», sagt Ryter. Mit Gier könne er wenig anfangen und mit Geld sowieso nicht, «ich wüsste nicht, ob ich mit viel Geld umgehen könnte», sagt er lachend.

Er begleitet seinen Besuch zum Abschied vor die Tür und bleibt auf der Treppe stehen. Er philosophiert über die Schönheit des Saanenlandes. Er zeigt sich dankbar, dass er einst ein Haus an einer derart fantastischen Lage übernehmen konnte. Dankbarkeit, die ihm heute in der Umgebung oftmals fehlt. «Dass wir ein beliebter Ort für Wohlhabende sind, begrüsse ich. Dies gibt Arbeitsplätze, die Wirtschaft vor Ort floriert. Für den Verkauf von einheimischen Liegenschaften und Bauland habe ich allerdings gar kein Verständnis», macht er seinem Unmut lautstark Luft. Ein Blick auf den aktuellen Immobilienmarkt reiche, um das Ausmass der Misere auszumachen: Bezahlbare Erstwohnungen seien rar gesät, einheimische Familien müssten abwandern, das Leben vor Ort werde zu einer finanziellen Last. «Da stehen wir heute. Aber so ist es eben, wenn Leute das Geld ‹schmecken›.» Er schüttelt den Kopf, seufzt tief, gefolgt von einer abweisenden Handbewegung, als wollte er sagen: «Macht doch, was ihr wollt.»

Seine Hand schüttelt zum Abschied die andere, ergreift den Türknauf der Haustüre und öffnet sie. Die Aufgabe der Hände ist vorerst entspannt: Mittagessen. Lange ausruhen können sie sich aber nicht, denn schon bald wird «wieder in die Hände gespuckt». Irgendwo braucht es bestimmt wieder eine Lösung – und da eilt «Ryter» zu Hilfe.

ZUR PERSON

Gottfried Ryter, geboren am 27. März 1943, wuchs in der Gruben bei Gstaad auf und lebt noch heute in seinem Elternhaus. 1968 heiratete er Beatrice von Siebenthal, die Nachbarstochter, und es folgten drei Kinder. Während 31 Jahren ging die Familie auf die Alp Plani ob Schönried, ab 1985 führte er den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb. Seine Affinität fürs Handwerk und sein Verständnis für logische Abläufe führte ihn in verschiedene Handwerksbranchen. Aus seiner Leidenschaft fürs Tüfteln und Entwickeln entstanden verschiedene Werke, die den Alltag eines Handwerkers oder Landwirts erleichtern sollen. Die Liebe zu seiner Heimat veranlasste ihn auch, gemeinsam mit Ruedi Reichenbach und Rolf Marti ein Buch über die Flurnamen auf den Kuhalpen des Saanenlandes zu schreiben, damit das heimische Namensgut nicht vergessen geht.

Neben seinen handwerklichen Hobbys ist er ein passionierter Jäger – 2022 absolvierte er seine 50. Jagdsaison. Durch die Schweiz reiste er auch mit seinen Freunden, um bei verschiedensten Gelegenheiten der Volksmusik zu frönen – er spielte 20 Jahre Bassgeige mit einer Formation und seit er 70 Jahre alt ist, spielt er die Handorgel.

JOCELYNE PAGE

DAS FLURNAMEN-BUCH

Gottfried Ryter liebt seine Heimat. Es ist ihm deshalb auch ein Anliegen, dass die Geschichte des Saanenlands nicht verloren geht. Seinen Beitrag wollte er deshalb unter anderem durch das Festhalten des heimischen Namensguts leisten, weshalb er während den letzten Jahren gemeinsam mit Ruedi Reichenbach und Rolf Marti von der Gemeindeverwaltung Saanen das Buch «Flurnamen Kuhalpen Saanenland» verfasst hat. Flurnamen wie Lätziweid, Ritzbode oder Plani sind tägliche Wegbegleiter für Landwirte. Sie teilen das Gelände kleinräumig ein, helfen bei der Orientierung oder sind gar ein Indiz dafür, wie die Landschaft oder der Boden an dieser Stelle beschaffen ist, doch durch die Einführung von Strassennamen und Hausnummerierung wird das heimische Namensgut verdrängt. Ziel der Autoren war es, das Kulturgut der Geländenamen sowohl schriftlich als auch topografisch festzuhalten.

PD

Am 17. Februar um 20.15 Uhr präsentieren die Autoren ihr Buch an ihrer Vernissage im Landhaussaal Saanen.

Wandel in der Alpkäserei dank geschickter Tüftelei

Was tun, wenn die Abendmilch auf der Alp zu warm ist, dadurch weiter reift und in der Folge die Qualität des Alpkäses leidet? Gottfried Ryter fragen, denn er eilt mit einer Lösung zu Hilfe: dem Milchkühler Plani. Die Geschichte hinter einem landwirtschaftlichen Werkzeug, welches heute von vielen Sömmerungsbetrieben nicht mehr wegzudenken ist.

VRENI MÜLLENER

Es ist weit herum bekannt, dass Gottfried Ryter seit seinen Jugendjahren ein technisch interessierter Tüfteler und Handwerker ist. In der Landwirtschaft war er stets darauf bedacht, sich praktisch und wenn möglich arbeitssparend einzurichten. So reifte in seiner Vorstellung beispielsweise die Idee, mit einer Bohrmaschine in einer 40er-Milchkanne elektrisch Butter herzustellen. Eine weitere Entwicklung von Ryter: Der Milchkühler Plani.

Der Milchkühler Plani entsteht

Früher wurde in der Alpkäserei die am Abend gemolkene Milch mehrheitlich noch in «Gebsen» (flacher Milchbehälter) im Milchgaden (kühler Raum mit viel Frischluft) gelagert, um sie dann am Folgetag mit der Morgenmilch zusammen zu verarbeiten. Bei zu warmem Wetter reifte die gelagerte Milch aber unkontrolliert weiter, so dass die Verarbeitung zu Qualitäts-Alpkäse an heissen Tagen zu einer echten Herausforderung wurde.

Gottfried Ryter, während 31 Jahren Senn auf der Alp Plani, erkannte dieses Problem bei der Herstellung von Alpkäse, weshalb er 1985 für seinen Betrieb einen Milchkühler nach seinen Vorstellungen konstruierte. Auf einer sauberen Stalltüre aus Holz schlug er 80er-Nägel kreisförmig ein. Er bog Kupferrohr zu einer Kreisspirale mit je einer Öffnung für Einlauf und Abfluss von kaltem Wasser. Damit er diese Kupferspirale in die Gebsen mit Abendmilch legen konnte, suchte er Pierre Turrian, den Käsekessibauer in Château-d’Oex auf und liess seinen Milchkühler verzinnen. Die Idee, die Milchtemperatur so zu regeln, löste bei anderen Sennen sowie bei Hansueli Bieri, Alpkäsereiberater am Inforama Hondrich, grosses Interesse aus. Gottfried Ryter brachte seinen funktionierenden Prototypen des «Plani-Milchkühlers» in die mechanische Werkstatt der Gebrüder Würsten nach Gstaad. Dort entwickelte der gelernte Huf- und Fahrzeugschmied Michael Perreten zusammen mit Ryter ein Folgemodell, das aus hygienischen Gründen aus Chromstahlrohr gebaut wurde. Die Handhabung und Verarbeitung von rostfreien Materialien war für Perreten eine neue Erfahrung. Er musste darauf achten, dass die Oberfläche lückenlos lebensmittelecht und porenfrei blieb. Eine Biegelehre sowie verschiedene notwendige Hilfswerkzeuge haben die Tüftler eigenhändig entwickelt und gebaut, um das schwer formbare Material zu verarbeiten. Der Wunsch, von einem fortschrittlichen Sennen, die Abendmilch sogleich im Käsekessi abzukühlen und zu lagern, erforderte eine neue Bauweise mit längeren Rohren. Sie konstruierten eine weitere Biegelehre mit der Möglichkeit, zwei Modelle auf derselben herzustellen. Auf diese Weise setzte sich der Plani-Milchkühler durch.

Entwicklung erlangt Bekanntheit

Zuerst wandten hiesige Älpler, die Schwierigkeiten mit der Milchkühlung hatten, diese Kühlmethode an. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda wurde das Gerät allmählich im ganzen Berner Oberland bekannt. Die Verbesserung der Alpkäsequalität wurde von den zuständigen Beratern immer wieder bestätigt. Dass zusätzlich eine Arbeitsentlastung erreicht wird – randvolle Gebsen in die Küche tragen ist plötzlich nicht mehr nötig – wurde sehr geschätzt.

Michael Perreten nahm die Einrichtung und sein Wissen mit in die Nachfolgefirma Rieben AG. Dort übernahmen junge Berufsleute das Wissen des inzwischen pensionierten Schmiedes. Pro Jahr werden 10 bis 15 Stück Milchkühler Plani hergestellt und verkauft. Die Geschäfte für Käsereibedarf Bichsel AG und Winkler AG vertreiben ihn überall dorthin, wo noch traditionell Käse hergestellt wird. Vom Berner Oberland über den Jura bis ins Bündnerland wird mithilfe dieses einfachen aber ausgeklügelten Systems Milch gekühlt.

Das Ursprungsmodell wird im Käsereifungslager ausgestellt.