Ölbild von François Furet: Kunstwerk und Zeitdokument

07.11.2025 KulturIn der Ausgabe des «Anzeigers von Saanen» vom Freitag, 3. Oktober, waren auf der gleichen Seite zwei anregende Beiträge zu lesen: Zum einen das Interview mit Hans Schopfer, Saanenmöser, das mir die Fahrten mit dem Funi in den Fünfziger- und Sechzigerjahren lebhaft ...

In der Ausgabe des «Anzeigers von Saanen» vom Freitag, 3. Oktober, waren auf der gleichen Seite zwei anregende Beiträge zu lesen: Zum einen das Interview mit Hans Schopfer, Saanenmöser, das mir die Fahrten mit dem Funi in den Fünfziger- und Sechzigerjahren lebhaft in Erinnerung rief. Das Knarren und Schwanken des Schlittens und das Singen des Seils auf den Führungsrollen habe ich nicht vergessen. Zum anderen der Bericht der Klimagruppe Simme-Saane zur Gletscherbeobachtung und zur Dokumentation des Rückgangs des Plaine-Morte-Gletschers. Er hat mich dazu gebracht, ein Ölbild des Genfer Malers François (Francis) Furet vorzustellen, das sowohl ein Kunstwerk als auch ein Zeitdokument ist.

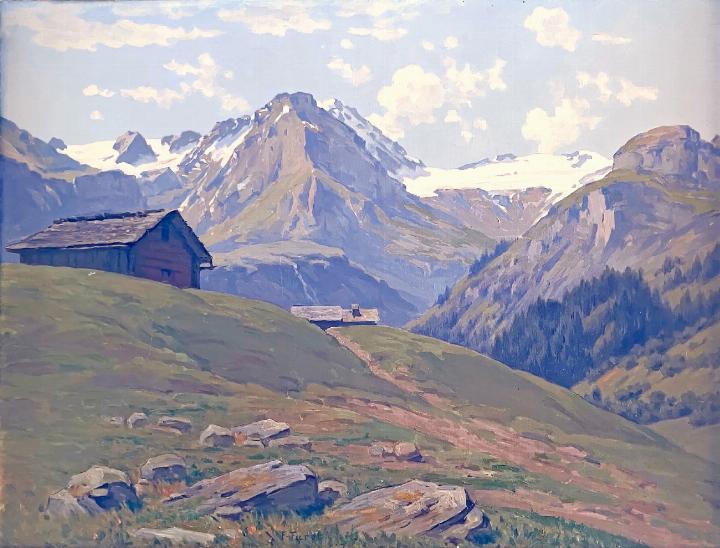

Das Gemälde stellt – für das heimische Publikum natürlich sofort erkennbar – den Blick von Lauenen aus auf das Hahnenschritthorn und das Wildhorn dar. Links davon sehen wir den Pfaffenhut mit dem Tungelgletscher, rechts den lang gezogenen Geltengletscher und abschliessend das Mutthorn. Im Vordergrund liegen Felsbrocken, auf einem ansteigenden Hügel steht eine dunkel gehaltene Scheune, weiter hinten ist das silbergraue Dach eines Bauernhauses zu erkennen. Der Vordergrund wirkt als ein sogenanntes Repoussoir, das die Tiefenwirkung des Bildes steigert.

Der Standpunkt des Malers ist einigermassen genau zu ermitteln: Er befindet sich auf der Anhöhe hinter dem ehemaligen Hotel Geltenhorn und dem Kleinkaliber-Schiessstand, die auf der Landkarte als Trüttli bezeichnet wird. Der Maler hat die leicht dunstige Atmosphäre eines schönen Spätsommermorgens gekonnt erfasst. Bis auf die recht dunkle Scheune und die gegenüberliegende Waldpartie verwendet er nur gedämpfte, vergraute Farben; helle, leichte Wolken schweben im hellblauen Himmel.

Francis Furet und das Alpenpanorama

Mit der Begeisterung für die Alpen, die im 18. und 19. Jahrhundert stetig zunahm, wuchs auch das Bedürfnis nach Bildern, die mit möglichst naturgetreuer und eindringlicher Gestaltung der städtischen Bevölkerung einen Eindruck der Bergwelt vermitteln sollte. Namen wie Alexandre Calame, Charles Girod mit seinem Wandbild im Nationalratssaal und später Ferdinand Hodler kommen uns in den Sinn.

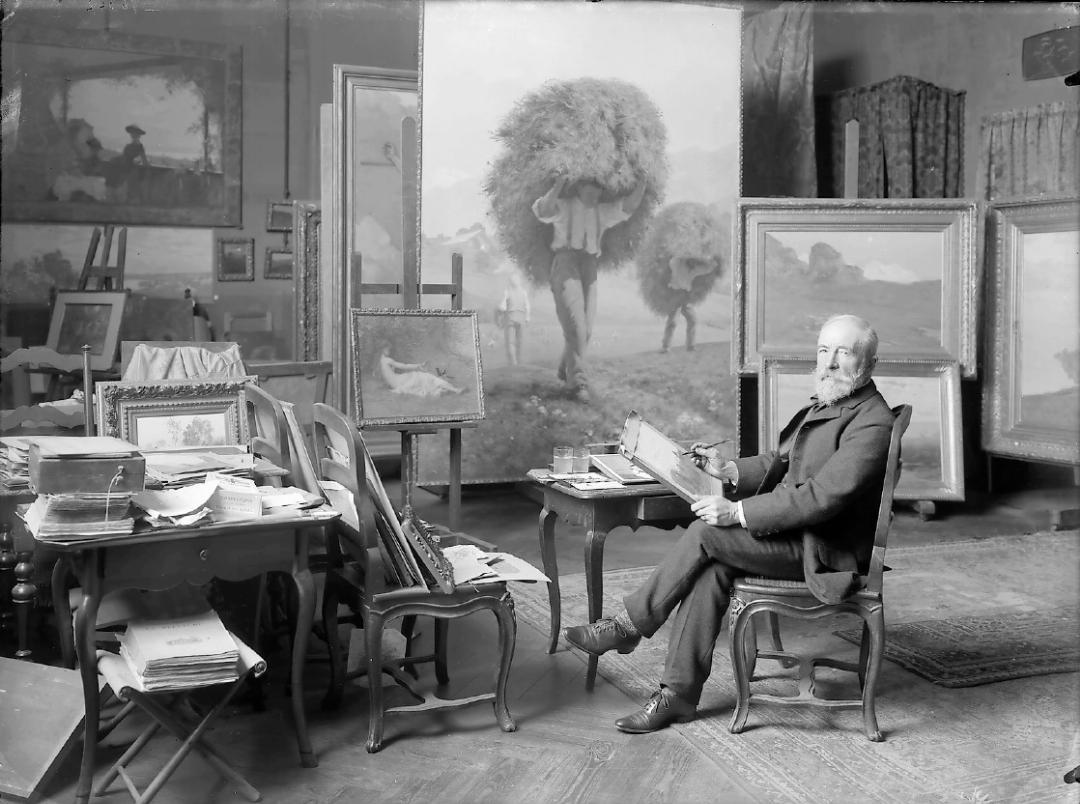

Der Maler François Furet, Francis Furet genannt, hat ebenfalls in diesem Genre gearbeitet. Er lebte von 1842 bis 1919 und ist bekannt als Maler des Berner Alpenraums und der Tierwelt.

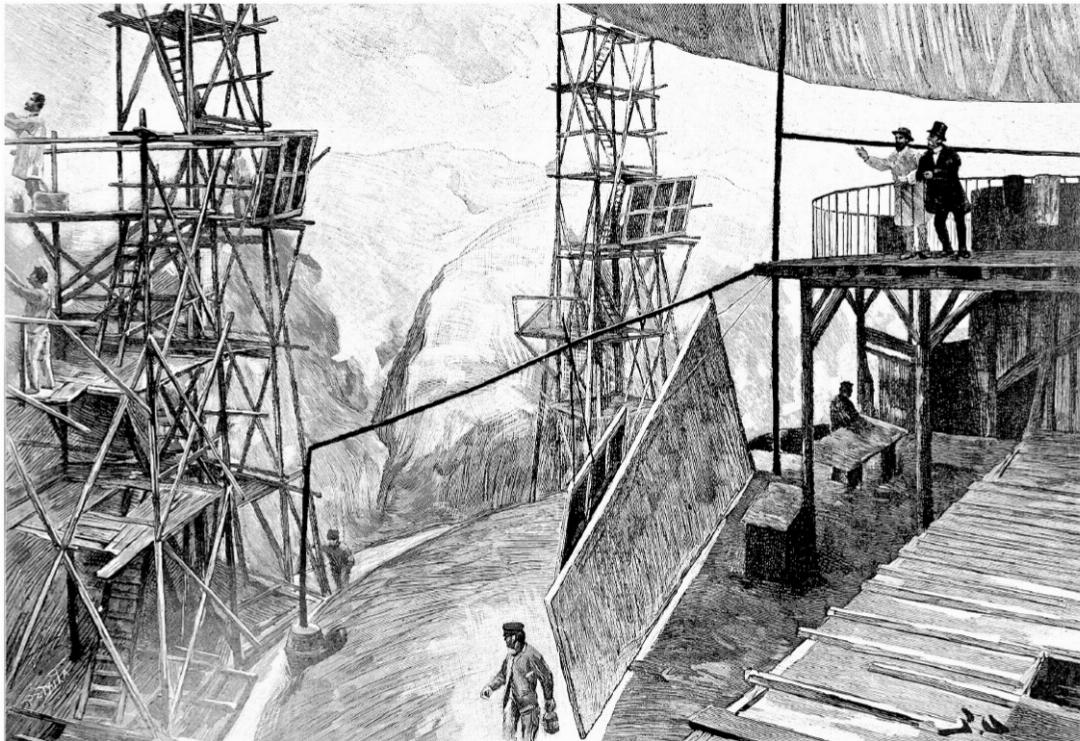

So hat er 1891/92 an einem riesigen Alpenpanorama vom Männlichen aus (vergleichbar dem erhaltenen Bourbakipanorama) mitgewirkt, das in Paris fertiggestellt wurde und unter anderem 1893 an der Weltausstellung in Chicago gezeigt wurde. 1903 wurde es in Dublin durch einen Sturm zerstört.

Weitere Wand- und Deckenbilder, z.B. im Theater in Genf, hat er als seine wichtigsten Werke betrachtet. Furet, dessen Vater Franzose war, hat zeitlebens in Genf gelebt und gearbeitet.

Francis Furet gehörte zu einer Generation von Malern, die akademisch ausgebildet waren. Er pflegte eine naturalistische, die sichtbare Welt möglichst getreu abbildende Malerei. Zehn Jahre älter als Ferdinand Hodler (1853– 1918), der als 18-Jähriger nach Genf gekommen war, wurden beide jeweils vom Maler und Zeichenlehrer Barthélémy Menn unterrichtet. Hodler hat in seinen Anfängen nach Vorlagen von Furet gearbeitet, später aber die traditionelle Malerei hinter sich gelassen und sein grossartiges symbolistisches Werk und die berühmten Landschaftsbilder ganz eigenständig gestaltet.

Zwar war die Plein-Air-Malerei, die Malerei vor Ort, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verbreitet, doch wurden aufwendigere Techniken, bei denen feine Farbschichten nacheinander auf die Grundierung aufgetragen wurden, üblicherweise im Atelier ausgeführt. Kann es sein, dass Furet auch Fotografien als Vorlagen benutzt hat? Auch das war, mit der zunehmenden Verbreitung der Fotografie, vielfach üblich, auch wenn die Künstler das eher für sich behielten.

Abweichung von der tatsächlichen Landschaft

Ein Vergleich mit der Landschaft vor Ort und mit Fotografien zeigt, dass das Bild in der Endfassung wahrscheinlich im Atelier nach Studien entstanden ist (wir müssen beim Vergleich in Rechnung stellen, dass das menschliche Auge eine Landschaft anders aufnimmt als das Objektiv eines Smartphones).

Wenn wir Bild und Fotografie genau und kritisch vergleichen, sehen wir, dass etliche Einzelheiten von der tatsächlichen Landschaft abweichen: Die Landschaft wirkt etwas zusammengedrängt, das Hahnenschritthorn und das Wildhorn sind in Wahrheit breiter und massiver. Die knapp sichtbare Kuppe des Wildhorns ist ungenau dargestellt, der Tungelschuss etwas zu steil, und die Senke des Col du Brotsé rechts des Wildhorns ist zu wenig ausgeprägt. Furet hat die kleine Scheune aus kompositorischen Gründen nach rechts unter den Pfaffenhut verschoben und vom Gebiet um das Rohr herum ist nichts zu sehen. Das alles spricht dafür, dass Furet im Atelier nach Skizzen und Zeichnungen gearbeitet und auch keine Fotografien als Hilfe benutzt hat. Dem Maler war die wirkungsvolle Komposition wichtiger als die absolut naturgetreue Wiedergabe.

Die Felsbrocken im Vordergrund mögen zu seiner Zeit dort gelegen haben. Durch Zufall war bei der Begehung am Ort Landwirt Urs Annen mit seinem Mistzetter unterwegs. Im Gespräch äusserte er, dass sein Vater die alte Scheune bewohnbar gemacht hatte, und bestätigte, dass die Felder von herumliegenden Steinen und grossen Felsbrocken befreit worden waren. Sie sind jetzt Teil einer Terrasse vor dem kleinen Haus.

Das Bild als Zeitdokument

Die beiden Gletscher links und rechts sind in ihrer damaligen Ausdehnung zu sehen. Ich erinnere mich gut daran, dass in meiner Jugendzeit und auch noch später der Tungelgletscher – wie auf dem Bild sichtbar – den Pfaffenhut vollständig umschloss; jetzt hat er sich hinter diesen zurückgezogen und die grosse Fläche des Geltengletschers ist bis auf einen kleinen Rest zusammengeschmolzen, der in den nächsten Jahren wohl ganz verschwinden wird. Vom Spätherbst bis in den Frühling verbirgt eine weisse Schneedecke den blossgelegten Fels und lässt uns den Verlust verdrängen. Das ewige Eis war bis vor kurzem eine feste Konstante, doch wie die Dokumentation der Klimagruppe Simme-Saane aufzeigt, verschwindet Jahr für Jahr mehr davon. Mit dem Begriff Klimawandel hätte Francis Furet wenig anfangen können, während wir durch den sicht- und spürbaren Vorgang verunsichert und beunruhigt werden. Was die Folgen sein können, zeichnet sich zunehmend ab.

Wie kam Francis Furet nach Lauenen?

1849 wurde das Schloss Greyerz an die Familie Bovy aus Genf verkauft, die ein Unternehmen für Entwurf und Prägung von Münzen und Medaillen führten. Die Familie nutzte das Schloss als Sommerwohnsitz. Auguste Baud-Bovy, selbst ein renommierter Alpenmaler, lud verschiedene Künstler auf das Schloss ein, unter ihnen die berühmten französischen Maler Camille Corot und Gustave Courbet, der nach politischer Verfolgung aus Frankreich in die Schweiz geflüchtet war.

Francis Furet war ein Freund von Auguste Baud-Bovy. Zusammen mit dem Maler Jules Crosnier malte er einen der Räume des Schlosses mit Blumengirlanden, Vögeln und Kleintieren aus, den heutigen Salon Furet.

Furet kannte die Berner Alpen gut, und von Greyerz aus war der Weg ins Saanenland nicht weit. Da unser Bild leider nicht datiert ist, können wir nicht wissen, wann es entstanden ist. Richtig ist wohl die grobe Einordnung um 1900. Am unteren Rand in der Mitte ist die Signatur des Malers zu erkennen.

Und wie kam das Bild nach Gstaad?

Ab ca. 1900 kam Christian Bratschi, der in Genf eine Buanderie – eine Wäscherei – betrieb, mit seiner Familie wiederholt nach Gstaad in die Ferien, bis er 1908 ein Haus am Oberbort kaufen konnte. Dieses Chalet gehörte zum neu erbauten Hotel Oldenhorn. Sein Erbauer, Erich von Siebenthal, übergab das Haus noch im Rohbau an Christian Bratschi. Die Familie gehörte zu den ersten Zweitwohnungsbesitzern im Saanenland.

Es ist anzunehmen, dass der Maler Francis Furet der Familie bekannt war und dass sie das Bild an einer Galerieausstellung erwarben. Es ging später in den Besitz der beiden Töchter Marguerite und Julia über, schliesslich an deren Nichte, Marguerite Wehren-de Siebenthal, die Mutter des Autors.

HANS RUEDI WEHREN, BASEL/GSTAAD