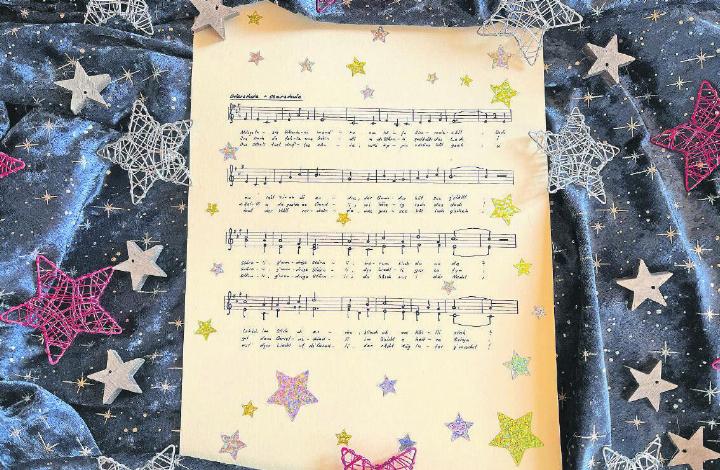

«Stärnli, g’wundrigs Stärnli, werum bisch du no da?»

23.12.2022 GstaadLiebe Leserin, lieber Leser

Morgen ist Heilig Abend, übermorgen Weihnacht. Eine besondere, zarte Zeit. Eine Zeit, auf die wir vieles vorbereiten, andenken und planen. Häuser werden geschmückt – innen und aussen. Alle sind sich bewusst, dass jetzt eine besondere Zeit des Jahres anbricht.

Aber wie war das vor 2000 Jahren? Weder Hirten noch Bewohner und Bewohnerinnen des alten Israels waren sich bewusst, dass in den nächsten Tagen irgend etwas Besonderes geschehen wird. Und doch erzählt uns die Bibel, dass es weise Männer aus dem Morgenland gegeben habe, die schon lange jede Nacht den Himmel beobachteten und plötzlich eine aussergewöhnliche Sternenkonstellation feststellten. So aussergewöhnlich, dass sie sich entschieden, diesem Stern hinterherzureisen.

Für mich hat dieser Teil der Erzählung rund um die Geschehnisse vor 2000 Jahren immer etwas Zartes, Faszinierendes an sich. Sterne am Himmelszelt, die Menschen weit weg dazu bringen, sich in Bewegung zu setzen – in Richtung Bethlehem und den Stall.

Wahrscheinlich hat mich deshalb im Advent 2022 ein kleines Lied aus der «Bisse-Wiehnachte» ganz besonders berührt, bei dem es um den Stern von Bethlehem – das «g’wundrig Stärnli» geht: «Mängs tusig Stärnleni wandre.»

Was steckt hinter dem Stern von Bethlehem?

Grundlage für die Erzählungen rund um den Stern von Bethlehem ist das zweite Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Dort heisst es:

«Da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten.» (Matthäus 2, 1b – 2)

Dieser karge Text wurde später in der Überlieferung ausgeschmückt, bis die Weisen Namen hatten und Könige mit Geschenken waren.

Aber was haben die Reisenden, die Weisen aus dem Morgenland, am Himmel gesehen?

Was war bei Christi Geburt am Himmel zu sehen?

Jahrhundertelang war man der Überzeugung, dass ein Komet der helle Wegweiser am Himmel gewesen sei. Allerdings gelten in der Antike Kometen als Unheilsbringer. Und somit ist diese Annahme eher unwahrscheinlich. Warum sollte ein Unheilsbringer am Nachthimmel die Geburt eines Königs ankündigen und die Weisen dazu bringen, nach Bethlehem zu reisen?

Auch die Theorie einer Supernova – das heisst, der Explosion eines Sterns – kann heute nahezu ausgeschlossen werden. Mit ausgefeilten Optiken heutiger Instrumente liessen sich Reste einer solchen Sternenexplosion aufspüren. Doch in der fraglichen Gegend ist nichts Derartiges gefunden worden.

Aber was war es dann?

Eine plausible Theorie ist, dass der Stern von Bethlehem eine Planetenkonjunktion war. Eine Planetenkonjunktion ist eine besonders enge Begegnung zweier Planeten, die von der Erde aus gemeinsam als ein sehr heller Stern am Himmel gesehen wird.

Tatsächlich bewegten sich im Jahr 7 vor Christus Jupiter und Saturn sehr nahe aneinander vorbei. Dabei wurden die beiden Planeten gleichzeitig auch noch von unserer Erde überholt. Das heisst: Von der Erde aus sah es so aus, als würden Saturn und Jupiter am Himmel stehen bleiben, was den kundigen Himmelsbeobachtern aus dem Morgenland aufgefallen sein dürfte. Himmelsunkundigen Menschen ist das Ereignis wahrscheinlich völlig entgangen.

Ein solches dreifaches Treffen von Jupiter und Saturn mit der Erde, die sie überholt, findet nur alle 750 Jahre statt. Der Eindruck eines «Aufeinandertreffens» entsteht, weil alle Planeten in derselben Richtung die Sonne umlaufen und die Erde die äusseren Planeten mehrfach überholt. Weiter galt der Jupiter als Königsplanet und Saturn als «Planet des Volkes Israel». Das Ganze fand im Sternbild «Fische» statt und dies war ein Sinnbild für das Land Judäa. Kein Wunder also, dass die Weisen aus dem Morgenland daraus schlossen: «Ein neuer König ist geboren!»

Das Jahr 7 vor Christus stimmt mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen überein: Gemäss den meisten HistorikerInnen ist Jesus nicht im Jahr Null geboren worden, sondern vorher. Der exakte Weihnachtstermin wurde erst im 4 Jahrhundert nach Christus festgelegt – wegen seiner Nähe zur Wintersonnenwende und einem damals populären römischen Fest am 25. Dezember.

Das «g’wundrig Stärnli» heute

Liebe Leserin, lieber Leser, für mich müssen nicht alle zauberhaften und wundervollen Details aus dieser alten, schönen Geschichte wissenschaftlich entschlüsselt werden. Nicht alle Rätsel gilt es zu lösen. Die Berichte über den Stern sind in einer Gegend entstanden, die noch heute im Brennpunkt der Weltreligionen liegt. Wie schön wäre es doch, wenn der Stern von Bethlehem uns allen ein Licht aufgehen lassen könnte, so dass wir dieses Licht immer neu interpretieren und auf unsere Weltanschauung leuchten lassen. Die Welt braucht Licht, Zuversicht und Hoffnung – auf eine bessere Welt auf dem gemeinsamen Planeten Erde.

«Das Stärnli tuet druflos zünte, wills öppis Schöns hät gseh, u tuet der Wält verchünde, was Grosses hüt isch gscheh. Stärnli, gwundrigs Stärnli, du häsch nus i där Nacht, mit dim Liecht uf ds Chindli der rächt Wäg luter gmacht.»

IHRE MARIANNE KELLENBERGER