Wasserstoffbetriebene Pistenfahrzeuge: Die Zukunft ist nahe, lässt aber noch auf sich warten

16.01.2024 GstaadDie Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG) hat eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, um zu erfahren, ob ein Umstieg auf wasserstoffbetriebene Pistenfahrzeuge realistisch ist. Das Fazit: Technisch ist es machbar, wirtschaftlich ist es (noch) nicht rentabel. Die Verantwortlichen wollen jedoch die Weichen stellen, um für die Zukunft bereit zu sein.

JOCELYNE PAGE

«Wir sind bestrebt, Schritt für Schritt nachhaltiger zu werden. Dabei können wir viele kleine Brötchen backen oder mit einer umfassenden Massnahme unser grösstes Emissionsproblem angehen», erklärt Matthias In-Albon, Geschäftsführer der Bergbahnen Destination Gstaad AG (BDG). Der grosse Elefant im Raum, den er anspricht, ist die Pistenpräparation. Denn die 23 Pistenfahrzeuge verbrauchen pro Stunde rund 23 bis 35 Liter Diesel. Der ökologische «Raupenabdruck» ist daher gross. Die BDG hat deshalb eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um den Umstieg auf wasserstoffbetriebene Pistenfahrzeuge zu prüfen. Es stellte sich heraus, dass die Rahmenbedingungen noch nicht gegeben sind, damit der Systemwechsel finanzierbar wäre, wie In-Albon erklärt.

Der Systemwechsel ist technisch möglich …

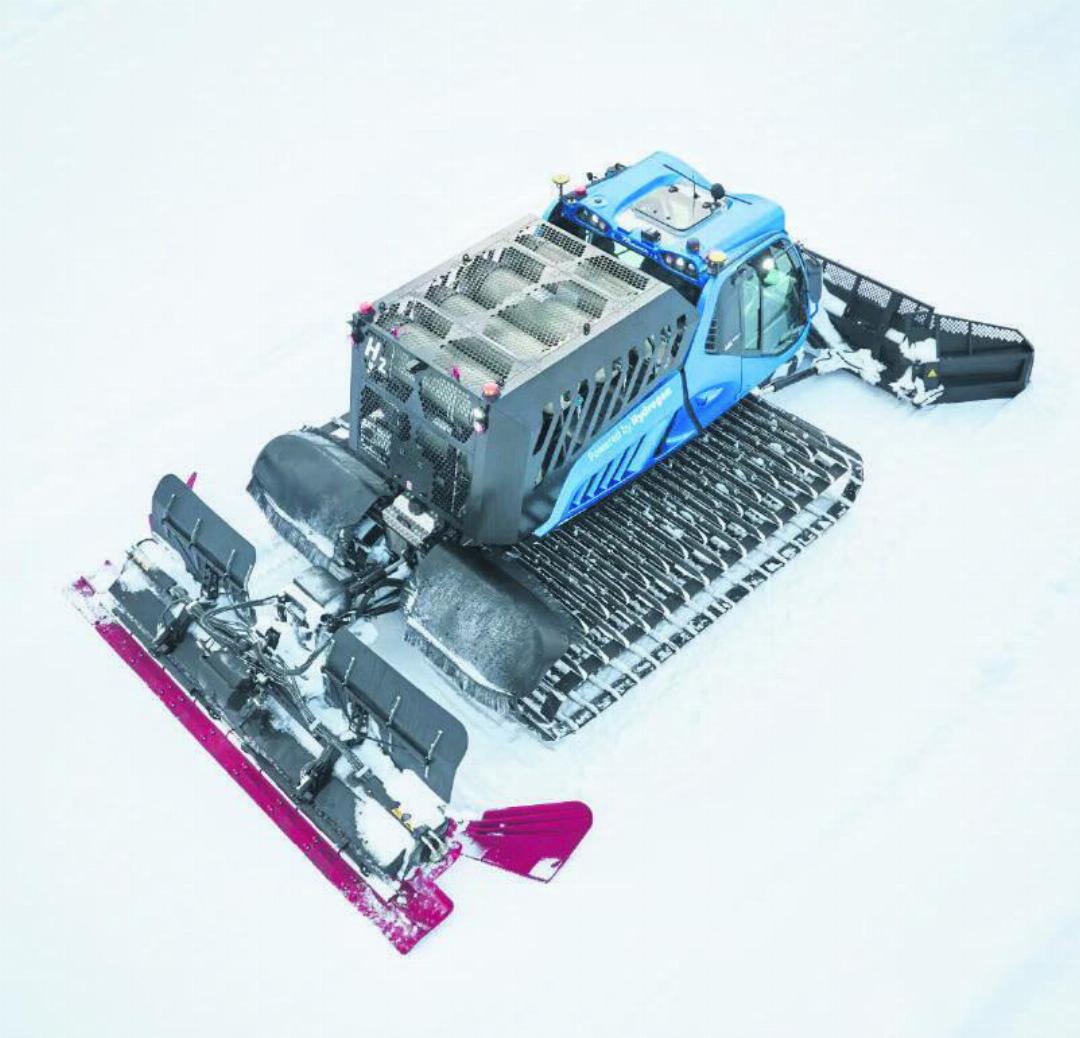

Doch die gute Nachricht ist: Die Technik wäre so weit. Die BDG arbeitete für die Machbarkeitsstudie mit Prinoth, Hersteller von Pistenfahrzeugen und -maschinen, zusammen, da die Firma die Vorreiterrolle einnimmt: Sie hat im vergangenen Jahr das erste Pistenfahrzeug mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle präsentiert. «Es ist frei von CO2-Emissionen und hat die Leistung, damit wir unsere Pisten wie gehabt präparieren könnten», erklärt Jannik Sager, Leiter Projekte und Infrastrukturen. Letztere sind wichtige Kriterien, welche Elektro-Pistenraupen nicht bieten können.

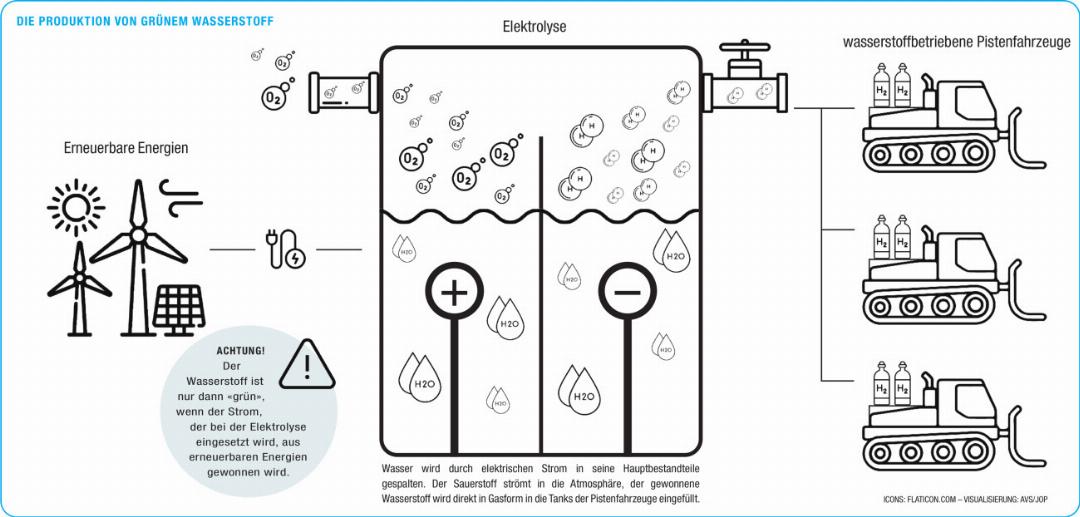

Die Machbarkeitsstudie habe zudem aufgezeigt, dass eine Wasserstoffwirtschaft möglich wäre, erläutert Matthias In-Albon. Die Produktion von grünem Wasserstoff (siehe Grafik) würde vor Ort erfolgen, und zwar über die Power-to-X-Technologie: In einer Vorrichtung – Elektrolyseur genannt – wird Wasser mithilfe von elektrischem Strom in seine chemischen Bestandteile zerlegt. Der Sauerstoff entflieht in die Atmosphäre, der Wasserstoff wird direkt in die Pistenfahrzeuge getankt. Den dafür eingesetzten Strom sollen lokale Photovoltaikanlagen liefern. Denn der Wasserstoff ist nur dann «grün», wenn der Strom von erneuerbaren Energien stammt.

Nach dem Winter soll die Anlage aber nicht stillstehen: Die Machbarkeitsstudie schlägt vor, den Elektrolyseur auch während der Zeit von Frühling bis Herbst effizient auszulasten und einen «Green Hub» zu erstellen – eine Drehscheibe für Dienstleistungen von erneuerbaren Energien. «In diesem Zeitraum könnten beispielsweise Landwirtschaftsfahrzeuge oder Postautos potenzielle Abnehmer sein», erklärt der Geschäftsführer. «Wir erhielten für das Konzept eines Green Hubs mit Powerto-X im Saanenland vom Kanton eine positive Bewertung, er würde dies unterstützen.»

… doch die Stromerzeugung fehlt

Wo liegt also der Haken? In den fehlenden Rahmenbedingungen, die eine Finanzierbarkeit nicht ermöglichen, gibt der BDG-Chef an. «Der erneuerbare Strom, der bei uns in unserer Region in Frage kommt, ist der Solarstrom. Photovoltaikanlagen auf Gebäuden eigenen sich dafür aufgrund der zu geringen Menge an erzeugtem Strom und aufgrund der hohen Stromgestehungskosten sowie den anfallenden Netzkosten nicht. Es ist matchentscheidend, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Wird der Strom durch eigene Freiflächenanlagen produziert, ist beides gegeben, zumal keine Netzkosten anfallen. Bei der BKW kostet der grüne Strom aktuell rund 32 Rappen pro Kilowattstunde, bei eigenen Freiflächenanlagen bewegt sich der Preis zwischen fünf bis zehn Rappen», erklärt In-Albon. Eine Wasserstoffwirtschaft sei deshalb nur dann rentabel, wenn der Elektrolyseur direkt mit den Freiflächenanlagen verbunden sei, so In-Albons Einschätzung. Nach dem Nein an der Saaner Gemeindeversammlung zu SolSarine (wir haben berichtet) – das PV-Grossanlagenprojekt– gelte es abzuwarten, ob wieder ein Projekt zustande komme.

Auf Anfrage schreibt das kantonale Amt für Umwelt und Energie, dass Wasserstoffanlagen tatsächlich an grössere Energieerzeuger gebunden sein müssen, um rentabel zu sein. Doch geht das Amt von acht bis zwölf Rappen pro Kilowattstunden aus, dies durch Förderungen des Bundes (siehe Interview).

Neubau Horneggli als Angel- und Drehpunkt

Die BDG will aber vorbereitet sein, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern. Aktuell arbeiten drei Architekturbüros am Projekt für den Bergbahnneubau Horneggli– Hornberg. Ihre Ergebnisse werden anschliessend von einer unabhängigen Fachjury bewertet. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes qualitätssicherndes Verfahren. «Dementsprechend sollen die neuen Gebäude einerseits bezüglich Energieverbrauch vorbildhaft konzipiert werden, andererseits sind Möglichkeiten zur Gewinnung von Energie – insbesondere von Winterstrom – mit den neu zu erstellenden Gebäuden auszuloten. Es soll ein möglichst grosser Anteil des Energiebedarfs selbst produziert werden. Wo technisch und gestalterisch sinnvoll möglich, sollen daher Photovoltaikanlagen in die Gebäudehüllen integriert werden», erklärt der BDG-Chef. In der neuen Talstation sei deshalb für eine allfällige Produktion von grünem Wasserstoff auch Platz vorgesehen.

BDG-Chef zeigt sich zuversichtlich

Matthias In-Albon bleibt trotz der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zuversichtlich. «In Namibia wird ein wegweisendes Projekt realisiert (siehe Kasten), wo die grüne Wasserstoffproduktion in gigantischem Ausmass stattfinden soll. Diese Initiative kann nicht nur als Inspirationsquelle für uns als Bergregion dienen, sondern auch als Beleg für die wachsende Bedeutung von grünem Wasserstoff weltweit», so der BDG-Geschäftsführer. Er sei überzeugt, dass die Kosten für grünen Wasserstoff weiter sinken würden. «Sobald die Herstellungskosten für erneuerbaren Strom niedrig sind und eine direkte Stromverbindung zum Elektrolyseur vorhanden ist, können wir wirtschaftlich wettbewerbsfähigen grünen Wasserstoff produzieren.»

NAMIBIA BAUT ERSTE PILOTANLAGE FÜR GRÜNEN WASSERSTOFF

Vergangenen Oktober ist in Walvis Bay, Namibia, der Bau der Pilotanlage für grünen Wasserstoff gestartet. Wie das Unternehmen Cleanergy Solutions Namibia auf seiner Homepage schreibt, erstellt es eine Wasserstoffproduktionsanlage mit einem 5-Megawatt-Elektrolyseur und einer 5-Megawattstunde-Batterie, die den Strom von einem zehn Hektar grossen Solarpark erhalten. Den Wasserstoff will das Unternehmen international transportieren – über die Schiene, Strasse, Pipelines und mit Schiffen. Hinter dem Projekt stehen zwei Unternehmen: die Ohlthaver & List Group (O&L), die ihre Branchenkenntnisse im Solarbereich einbringt, und die CMB.TECH, welche Schiffs- und Industrieanwendungen konstruiert und besitzt, die mit Wasserstoff und Ammoniak betrieben werden, wie es weiter auf der Website heisst. Auch die deutsche Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ist bei diesem Projekt mit dabei und kooperiert mit Namibia bei der Erforschung einer Wasserstoff-Pilotanlage und -tankstelle, wie sie selbst auf der Homepage vermeldet.

Deutschland hat grosses Interesse an der Zusammenarbeit mit Namibia: In einer Medienmitteilung vom Oktober 2022 vermeldete das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung, dass es ab Anfang 2023 vier deutsch-namibische Wasserstoffprojekte mit etwa 30 Millionen Euro unterstütze. So ist unter anderem eine grosse Anlage im namibischen Lüderitz geplant.

JOP

«Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle im zukünftigen Energiesystem der Schweiz»

Wir haben beim kantonalen Amt für Umwelt und Energie nachgefragt, welche Wichtigkeit der grüne Wasserstoff in der kantonalen Energiestrategie einnimmt. Zudem wollten wir wissen, inwiefern Skigebiete laut Kanton Nachhaltigkeitsbestrebungen verfolgen sollen und wie das Amt das Fazit der BDG-Machbarkeitsstudie zur Wasserstoffwirtschaft einschätzt.

JOCELYNE PAGE

Welche Rolle spielt die Produktion von grünem Wasserstoff in der Energiestrategie des Kantons Bern? Welche Chancen bieten sich?

Kantonales Amt für Umwelt und Energie:

Wasserstoff spielt eine wichtige Rolle im zukünftigen Energiesystem der Schweiz. Zudem wurden durch den Grossen Rat des Kantons Bern diverse politische Aufträge zu (grünem) Wasserstoff überwiesen. Die Rolle von Wasserstoff wird aktuell im Zuge der Erarbeitung des Umsetzungsberichtes der Energiestrategie 2006 des Kantons Bern für die nächste Periode von 2024 bis 2027 beschrieben und entsprechende Massnahmen festgelegt. Unter anderem soll die Rolle von Wasserstoff im Verkehr aufgezeigt werden, dies auch im Hinblick auf das Bereichsziel Mobilität der Energiestrategie, aber auch als Speichermedium für überschüssigen erneuerbaren Strom.

Und welche Risiken gibt es?

Unsicherheiten bestehen bei der Prognose der Entwicklungsszenarien einer Wasserstoffwirtschaft. Diese ist einerseits abhängig von den Rahmenbedingungen – beispielsweise Bewilligungen, Förderung etc. –, andererseits von einer nationalen Wasserstoffstrategie. Weitere Abhängigkeiten gibt es bei der Entwicklung in der EU und einem möglichen Anschluss der Schweiz an den European Hydrogen Backbone (Anm. d. Red.: Es handelt sich um eine Initiative von 33 europäischen Energieinfrastrukturbetreibern, welche den Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur vorantreiben wollen).

Sieht der Kanton Bern im grünem Wasserstoff eine Zukunft für die Energiewende?

Ja, nach aktuellem Stand vor allem im Verkehr, für (Tages-)Speicherung sowie für (Hochtemperatur-)Prozesswärme in der Industrie und zur Spitzenlastabdeckung von thermischen Netzen.

Gibt es im Kanton Bern bereits Projekte, um grünen Wasserstoff zu produzieren?

Konkrete Umsetzungsprojekte laufen einerseits im Rahmen von Projekten der Wyss Academy for Nature der Universität Bern und im Rahmen der Energieversorgungssicherheit. Beispiele sind die Wasserstoffproduktion für die wasserstoffbetriebene Schifffahrt auf dem Thuner- und Brienzersee, Elektrolyseure für die Tagesspeicherung bei grossen Freiflächen-Solaranlagen, Elektrolyseure bei Laufkraftwerken zur Wasserstoff-Treibstoffherstellung für Tankstellen und Wasserstoff für die Pistenpräparationen.

Unterstützt der Kanton Bern Wasserstoffprojekte?

Förderberechtigt sind Machbarkeitsstudien für grosse Produktionsanlagen im Bereich erneuerbarer Energien. Es gab beispielsweise auch eine Machbarkeitsstudie für die Wasserstoff-Schifffahrt auf dem Thuner- und Brienzersee, die gefördert wurde, so auch die Wasserstofftankstelle bei der Raststätte Grauholz. Die Förderung von beispielsweise Wasserstoff-Infrastrukturen wird laufend geprüft und ist auch vom jeweiligen Budget des Kantons und den Rahmenbedingungen des Bundes abhängig.

Inwiefern begrüsst der Kanton Bern Nachhaltigkeitsbestrebungen und Dekarbonisierungen von Skigebieten?

Der Kanton begrüsst dies sehr im Hinblick auf das Ziel Netto-Null gemäss der Verfassung des Kantons Bern sowie den Nachhaltigkeitszielen.

Unterstehen Skigebiete gewissen Rahmenbedingungen vom Kanton, damit alle Skigebiete Nachhaltigkeit anstreben und sich der Dekarbonisierung annehmen? Oder gibt es ein Belohnungssystem für solche, die sich diesem Thema annehmen?

Aus Sicht Energie und Klimaschutz aktuell nicht.

Unter welchen Bedingungen sieht der Kanton Bern eine Zukunft für Skigebiete?

Diese müssen nachhaltig betrieben und gestaltet werden können unter Berücksichtigung des Ziels Netto-Null sowie der Folgen des Klimawandels.

Die Machbarkeitsstudie der Bergbahnen Destination Gstaad AG hat ergeben, dass die technische Produktion von grünem Wasserstoff nur dann wirtschaftlich ist, wenn der Strom von PV-Freiflächenanlagen produziert wird. Sie geht von fünf bis zehn Rappen pro Kilowattstunde aus. Wie schätzt der Kanton Bern diese Schlussfolgerung ein?

Die wirtschaftliche Produktion von grünem Wasserstoff erfolgt unter den aktuellen Rahmenbedingungen idealerweise direkt vor Ort bei grossen Energieerzeugungsanlagen, beispielsweise bei Laufwasserkraft, grossen PV-Anlagen oder Windkraftanlagen. Alpine PV-Anlagen könnten mit der vorgesehenen Förderung des Bundes etwa im Bereich von acht bis zwölf Rappen pro Kilowattstunde Strom produzieren.

Wie hat der Kanton Bern die Nachricht aufgenommen, dass das PV-Grossanlagen-Projekt SolSarine an der Gemeindeversammlung Saanen scheiterte?

Der Kanton hat den Entscheid der Standortgemeinde Saanen mit Bedauern zur Kenntnis genommen.

Welches Ziel hat sich der Kanton Bern beim Ausbau von erneuerbaren Energien gesteckt und wo steht er?

In der Energiestrategie des Kantons Bern bis 2035 sind Bereichsziele definiert, beispielsweise 70 Prozent der Wärmeerzeugung und 80 Prozent der Stromerzeugung sollen erneuerbar sein. Diese Ziele werden aktuell bei der Erarbeitung des Umsetzungsberichtes für die Periode 2024–2027 geprüft und überprüft. Dies auch im Hinblick auf die neuen nationalen Zielsetzungen zum Ausbau der erneuerbaren Energien sowie auf das Netto-Null-Ziel bis 2050.

Blickt der Kanton Bern positiv in die Zukunft, das Ziel zu erreichen?

Ja.

Dieses Interview wurde schriftlich geführt.

«Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass der Eigenverbrauch keine Netzkosten verursacht»

Was sind Netzkosten? Und wieso muss jede PV-Anlage an das öffentliche Stromnetz? Gibt es auch Ausnahmen, beispielsweise bei PV-Freiflächenanlagen? Markus Ehinger-Camenisch, Mediensprecher der BKW, erklärt.

JOCELYNE PAGE

Eine Grundsatzfrage: Wenn ich eine eigene PV-Anlage auf meinem Dach besitze, muss diese immer über das Netz der BKW laufen, auch wenn ich den kompletten produzierten Strom für meinen Haushalt brauche?

Markus Ehinger-Camenisch: Ja, Sie können den Strom, den Sie mit Ihrer eigenen Photovoltaikanlage produzieren, direkt in Ihrem Haushalt nutzen. Dies wird als Eigenverbrauch bezeichnet. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass Sie das Stromnetz auch dann nutzen, wenn Sie den gesamten von Ihrer Anlage produzierten Strom selbst verbrauchen. Denn das Netz stellt sicher, dass Sie jederzeit mit Energie versorgt sind, auch wenn Ihre Anlage zum Beispiel nachts oder bei schlechtem Wetter keinen Strom produziert. Daher tragen auch Besitzende von Photovoltaikanlagen zu den Kosten des Netzes bei.

Also fallen trotzdem Netzkosten an, auch wenn ich den Strom selbst brauche?

Es ist ein weitverbreiteter Irrtum, dass der Eigenverbrauch keine Netzkosten verursacht. Denn auch Photovoltaikbesitzende beanspruchen das Netz. Für Besitzende von Photovoltaikanlagen bedeutet das, dass sie auch dann Netzkosten bezahlen, wenn sie den gesamten von ihrer Anlage produzierten Strom selbst verbrauchen. Denn auch sie nutzen das Netz, beispielsweise in den Wintermonaten oder wenn die Sonne nicht scheint, genau wie alle anderen Konsumenten.

Können Sie definieren, was unter den Begriff Netzkosten fällt?

Netzkosten sind die Gebühren, die jeder Stromverbraucher für die Nutzung des Stromnetzes bezahlt. Diese Gebühren decken die jährlichen Kosten des Netzes ab, die auf die Endverbraucher verteilt werden. Die Grundlage für diese Gebühren ist hauptsächlich die Menge des aus dem Netz bezogenen Stroms. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Kosten für das Netz hauptsächlich aufgrund des Ausbaus anfallen und nur zu einem sehr geringen Anteil infolge des Verbrauchs. Daher spart der Eigenverbraucher bei der heutigen Regelung keine Netzkosten.

Wenn nun beispielsweise eine Wasserstoffwirtschaft installiert wird, kann der Strom von den PV-Freianlagen direkt in den Elektrolyseur laufen, ohne dass der Strom über das Netz der BKW laufen müsste? Entfallen damit die Netzkosten?

Hier handelt es sich um ein sogenanntes Inselnetz. In einem Inselnetz würde der Strom von PV-Freiflächenanlagen mit potenziellen Wasserstoffproduktionsanlagen direkt vor Ort genutzt, ohne dass er über das öffentliche Netz laufen müsste. In einem solchen Szenario, in dem kein Strom aus dem Netz bezogen oder ins Netz eingespeist wird, würden keine Netzkosten anfallen. Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass das Verteilstromnetz eine entscheidende Rolle in Bezug auf die Versorgungssicherheit spielt. Selbst wenn eine Anlage in der Lage ist, den benötigten Strom selbst zu produzieren, gibt es immer Zeiten, in denen die Produktion nicht ausreicht oder die Anlage gewartet werden muss. In diesen Fällen ist das öffentliche Netz unerlässlich, um eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten.

Darüber hinaus bietet das öffentliche Netz eine hohe Versorgungszuverlässigkeit, die ein Inselnetz nie erreichen kann.

Welche Empfehlung gibt die BKW bei einem Inselnetz ab?

Es ist wichtig zu bedenken, dass das öffentliche Netz aufgrund seiner Grösse und Vielfalt an Energiequellen eine bessere Kosten-Effizienz bietet als ein Inselnetz. Daher ist es aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, auch weiterhin auf das öffentliche Netz zu setzen und die Netzkosten fair unter allen Nutzern zu verteilen. Die BKW ist stets bemüht, die Netzkosten so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wir glauben, dass dies der beste Weg ist, um die Energiewende erfolgreich zu gestalten und gleichzeitig die Interessen unserer Kundinnen und Kunden zu wahren.

Dieses Interview wurde schriftlich geführt.