Wolf und Mensch: Eine pragmatische Koexistenz ist gefragt

06.11.2025 RegionDie Koexistenz zwischen Wolf und Mensch, sprich zwischen Wolf, Nutztierhaltenden und Politiker:innen gestaltet sich schwierig. Doch weil der Wolf gekommen ist, um zu bleiben, und die Wirkung der Präventivabschüsse umstritten ist, braucht es neue Ansätze. Liegen diese vielleicht in den positiven Aspekten des Wolfs?

KEREM S. MAURER

Vor dreissig Jahren kehrte der Wolf zurück in die Schweiz und spaltete die Gesellschaft – etwas plakativ ausgedrückt – in «Wolfsfreunde» und «Wolfsgegner». Während Wolfsfreunde die Anwesenheit des Wolfs feiern, suchen Wolfsgegner nach erleichterten Abschussbedingungen.

In den letzten dreissig Jahren hat sich die Wolfspopulation in der Schweiz etabliert. Laut der Gruppe Wolf Schweiz leben aktuell 37 bis 42 Wolfsrudel in der Schweiz. Davon sind etwa 15 grenzüberschreitend mit Italien und Frankreich und haben zum Teil ihren Schwerpunkt in diesen Ländern. Im Kanton Bern gibt es bis dato kein Wolfsrudel. Im Jahr 2024 waren es 36 Rudel, davon 32 mit Reproduktion. Den Wolfsbestand gibt die Gruppe Wolf Schweiz mit rund 320 Exemplaren an. Das sind zwei Rudel und zehn Wölfe mehr als im Vorjahr. Bemerkenswert an diesen Zahlen ist die Tatsache, dass – gemäss Pro Natura – die Risse von Nutztieren pro Wolf seit Jahren zurückgehen. Diese Entwicklung darf auf den Herdenschutz zurückgeführt werden, der seit den 2000er-Jahren stetig auf- und ausgebaut wird. Dennoch fordern aktuell einige Politiker:innen Wolfsabschüsse sogar in Jagdbanngebieten (siehe Kasten).

Wolf oder Hirsch?

Diskussionen zwischen Wolfsfreunden und Wolfsgegnern werden oft polemisch und emotional geführt. Gewisse politische Kreise sprechen vom «bösen Wolf», den es zu bekämpfen gilt. Aus den Kreisen der Praktiker wie etwa Hirten, Förster oder Wildhüter sind mittlerweile sachlichere Stimmen zu vernehmen. Sie heben immer öfter den ökologischen Nutzen des Wolfs hervor. Der Zoo Zürich schreibt auf seiner Website, dass der Wolf für eine natürliche Regulierung der Huftierbestände (Rehe und Hirsche) sorgt. Laut der Stiftung Kora, Grossraubtier und Wildtiermanagement, machen Wildtiere – allen voran der Rothirsch – 88,3 Prozent der Nahrung von Wölfen aus. Allein die Anwesenheit eines Wolfsrudels könne Hirsche veranlassen, das entsprechende Gebiet zu meiden – was letztlich der Vegetation zugute komme, weil weniger junge Pflanzen gefressen würden. Eine Tatsache, die den Waldbesitzern in die Hände spielt.

Wirkungsvoller Herdenschutz

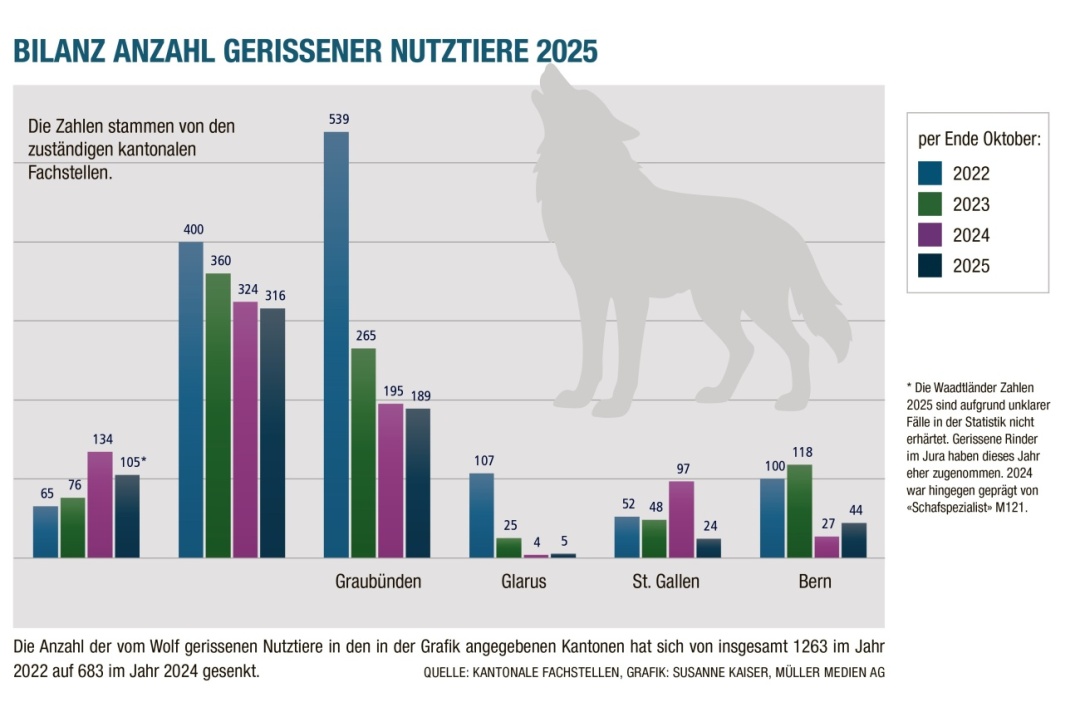

Werden Nutztiere von einem Wolf erbeutet, reagieren die betroffenen Nutztierhalter:innen verständlicherweise emotional. Ein Blick auf die Statistik der gerissenen Nutztiere zeigt, dass die Risse, die dem Wolf zugeordnet werden, in den letzten Jahren gesunken sind (siehe Grafik). Ein Beispiel aus dem Kanton Wallis verdeutlicht, wie wichtig Herdenschutz ist: Den letzten Sommer haben laut einer gemeinsamen Medienmitteilung von BirdLife, Gruppe Wolf Schweiz, Pro Natura und WWF, 38’000 Schafe auf Walliser Alpen verbracht. Von jenen, die den Alpsommer nicht überlebt haben, sei der grösste Teil an Krankheiten gestorben oder abgestürzt. Bis im Oktober dieses Jahres wurden im Wallis 316 Schafe von einem Wolf erbeutet, 209 davon seien ungeschützt gewesen. Damit seien rund 40 geschützte Tiere weniger gerissen worden als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr.

Umstrittene Präventivabschüsse

Die Landesregierung hatte sich unlängst gegen eine weitere Verschärfung der Wolfsregulierung ausgesprochen. Selbst Bundesrat Albert Rösti hat laut der Website des Schweizer Parlaments festgestellt, dass «trotz der zum Teil massiven Eingriffe» bei der Wolfsregulierung die Probleme nach wie vor nicht gelöst sind.

«Feldstudien zeigen, dass sich die Reproduktionszeit etwa bei Füchsen und Wildschweinen bei grossem Verfolgungsdruck über mehrere Jahre hinweg verkürzt und dass auch die Würfe tendenziell mehr Junge zählen», bestätigt Sara Wehrli, Expertin für Beutegreifer und Jagdpolitik bei Pro Natura auf Anfrage. Das bedeutet, dass die Population in einer starken Wachstumsphase bleibt, je mehr man versucht, sie zu dezimieren, und man diesen Zuwachs jedes Jahr erneut regulieren muss. Dass dies auch auf den Wolf zutreffe, sei bislang nicht erweisen, aber plausibel. Man wisse, dass innerhalb eines Wolfsrudels in der Regel nur ein einziges Paar Junge hervorbringe. Das habe mit der Rangordnung und dem sozialen Verhalten innerhalb eines Wolfsrudels zu tun, so Wehrli. Werde im Rahmen der Regulierung ein Tier dieses Paares getötet, könne das Rudel zerfallen. Fänden dann mehrere der verbliebenen Jungwölfinnen neue Partner, komme es vor, dass sich auf dem Gebiet des ursprünglichen Rudels zwei Paare vermehrten. In diesem Fall wäre der Regulierungsschuss nach hinten losgegangen. Tatsächlich sind sich die Experten uneins darüber, ob der proaktive Abschuss von Wölfen tatsächlich ein geeignetes Mittel darstelle, um den Wolfsbestand in der Schweiz effektiv zu kontrollieren und die Nutztierrisse zu senken.

Gespräche statt Abschussbewilligungen

«An einer pragmatischen Koexistenz mit dem umstrittenen Wildtier führt kein Weg vorbei», schreibt die Co-Chefredaktorin des «Pro Natura Magazins», Bettina Epper, in der aktuellen Ausgabe. Obschon man grundsätzlich auf guten Wegen sei, gebe es gesellschaftliche Herausforderungen wie etwa tief sitzende Ängste, wenn sich beispielsweise ein Wolf einer Siedlung nähere. Diese dürften insbesondere von Naturschutzorganisationen nicht ignoriert werden. «Wir müssen diese Ängste ernst nehmen, einander zuhören im Dialog bleiben und Lösungen finden – auch mit Menschen, die den Wolf ablehnen», so Epper. Nur, wenn man die polemische Diskussionskultur der letzten 30 Jahre hinter sich lasse, sei es möglich, sich einer konfliktarmen Koexistenz von Mensch und Wolf – und einem Miteinander der verschiedenen Interessengruppen in der Wolfsdebatte – anzunähern.

STÄNDERAT WILL WOLFSABSCHÜSSE IN JAGDBANNGEBIETEN ERMÖGLICHEN

Wegen «zunehmender Angriffe» auf Nutztiere will der Ständerat den Abschuss von Wölfen auch in Jagdbanngebieten ermöglichen. Zudem sollen sogenannte Problemwölfe abgeschossen werden dürfen, auch wenn sie zu einem Rudel gehören. Die kleine Kammer überwies am Donnerstag zwei entsprechende Vorstösse mit jeweils deutlichem Mehr. Nun ist der Nationalrat am Zug.

Motionärin Esther Friedli (SVP/SG) findet, das Ökosystem Alpwirtschaft gerate wegen der Wölfe «aus den Fugen». Bis Ende August hätten Wölfe in der Waadt 44 Rinder gerissen, zahlreiche Tiere seien deshalb vorzeitig von den Alpen abgezogen worden. Trotz der bisherigen Regulierungen sei der Wolfsbestand immer noch am Wachsen. Ständerätin Friedli will mit ihrem Vorstoss erreichen, dass Wölfe, für die eine ordentliche Abschussbewilligung vorliege, auch in Jagdbanngebieten getötet werden dürfen, wenn es für den «Schutz der Lebensräume, für die Erhaltung der Artenvielfalt, zur Hege oder zur Verhütung von übermässigen Wildschäden» notwendig sei.

Mathilde Crevoisier Crelier (SP/JU) lehnte den Vorstoss ab und mahnte, es gebe im Herdenschutz noch viele «Kinderkrankheiten» und die Kantone bräuchten mehr Zeit, um die Vorgaben des Bundes umsetzen zu können. Auch seien die Effekte der bisherigen Regulierung noch nicht erfasst – es brauche erst eine Rückschau, bevor man die Gesetzgebung noch weiter verschärfe. Und tatsächlich: Die Experten sind sich uneins über die Wirkung präventiver Abschüsse.

KMA

WOLFSRISSE IN GSTEIG

Zu den kürzlich in Gsteig gerissenen Nutztieren (ein Schaf am 11. Oktober und eine Hausziege am 19. Oktober): Laut der Medienstelle der Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion des Kantons Bern (WEU) wurde das Schaf während einer Einsatzbereitschaftsprüfung eines Herdenschutzhundes gerissen und war zum Zeitpunkt des Angriffs ungeschützt. Das gerissene Schaf wird durch die Agridea entschädigt, weil der Vorfall während der EBÜ-Prüfung von Agridea stattgefunden hat.

Die Hausziege war ungeschützt und wird demzufolge nicht entschädigt.

Die gerissenen Nutztiere werden an kein Abschusskontingent angerechnet, weil sie nicht geschützt waren. In beiden Vorfällen wurde der Wolf durch die Wildhut als Verursacher festgestellt. Ob es sich um ein und dasselbe Tier handelt, kann derzeit nicht gesagt werden, weil die Resultate der DNA-Analyse noch nicht vorliegen.

KMA